Ricerca-creazione: Quando le forme creano valori

Sono stata invitata a partecipare della Giornata di Studi “Ricerca-creazione: quando le forme creano valori” il venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023 a Palazzo Ducale-Fondazione per la Cultura di Genova (Italia), dove presenterò la mia esperienza di ricerca-creazione nello sviluppo della mia tesi di dottorato “Interactive Fiction in Cinematic Virtual Reality: Epistemology, Creation and Evaluation”.

Sono stata invitata a partecipare della Giornata di Studi “Ricerca-creazione: quando le forme creano valori” il venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023 a Palazzo Ducale-Fondazione per la Cultura di Genova (Italia), dove presenterò la mia esperienza di ricerca-creazione nello sviluppo della mia tesi di dottorato “Interactive Fiction in Cinematic Virtual Reality: Epistemology, Creation and Evaluation”.

Da circa vent’anni, con il nome di “ricerca-creazione” è nato un movimento che si è diffuso in circuiti accademici in Canada, negli Stati Uniti e in Francia. Con questo termine si designano pratiche che mirano a decompartimentalizzare le arti e le scienze al fine di rinnovare le forme della conoscenza, di pensare in azione, di produrre nuove maniere di apprendere le realtà sociali, di rendere visibili i problemi pubblici e di costruire altre forme di vita. Queste pratiche privilegiano le attività di indagine, osservazione, ricerca basate su dispositivi artistici che spostano le prospettive e ci inducono a vedere diversamente ciò che a volte abbiamo davanti a noi senza accorgercene, o che ci permettono di sperimentare altri modi di fare e di vivere insieme. Le pratiche della ricerca-creazione si concretizzano sia in attività di ricerca nelle accademie artistiche, sia all’università o in residenze in spazi culturali. Possono essere attività individuali o di gruppo, più o meno radicate nelle istituzioni. Queste pratiche contribuiscono non solo all’osservazione e alla valutazione della realtà, ma anche alla creazione di valori.

La ricerca-creazione si basa sul principio che la ricerca può rinnovare i suoi metodi, gli strumenti e i concetti lavorando a stretto contatto con le pratiche artistiche. Un punto di partenza è l’idea che sono le forme a creare i valori, dato che i valori non possono essere decretati a priori. Le pratiche artistiche diventano così le alleate del ricercatore che, attraverso di esse, cerca di spostare, comprendere, modificare le strutture relazionali sottese alla costruzione dei valori su cui si basano i nostri modi di esistere.

La giornata di studio franco-italiana scommette che queste pratiche che si stanno diffondendo nel mondo e in Italia, generando saperi e forme di vita alternative, non rivendicando necessariamente il nome di ricerca-creazione, ma prendendone la forma.

Granchi Azzurri: Il mio primo racconto pubblicato

Il mio racconto Granchi Azzurri è stato pubblicato nel volume Lingua Madre Duemilaventi. E’ la prima volta che un mio racconto esce dal mio blog Xehismo. Blog che ormai ha più di 10 anni e più di 200 testi.

Il mio racconto Granchi Azzurri è stato pubblicato nel volume Lingua Madre Duemilaventi. E’ la prima volta che un mio racconto esce dal mio blog Xehismo. Blog che ormai ha più di 10 anni e più di 200 testi.

Questo racconto raccoglie storie della mia primissima infanzia della quale non riesco a ricordare niente, ma che mia nonna e mio padre ricordano come se fosse ieri. Granchi azzurri l’ho scritto a Barranquilla, la mia città nel Caraibi colombiano, e l’ho scritto direttamente in italiano, la mia seconda lingua. Forse per creare una sorta di distanza fra i fatti che racconto e la mia vita. Questi fatti sono ricordi che mia nonna e mio papà mi hanno raccontato durante il mio ritorno nella città.

Non so quando pubblicherò di nuovo i miei tesi personali. Alcuni posso considerarli anche buoni, tanti altri sono solo urla disperate, parole al vuoto, notti insonni.

Granchi Azzurri

Sono nata quando mancavano 5 minuti alla mezzanotte. Alle 7 del mattino hanno autorizzato l’uscita di mia madre con la neonata. Alle 8 del mattino mia madre, madre per prima volta, ha mangiato delle uova rotte con un po’ di sale e un po’ di pepe con mezzo bicchierino di succo d’arancia appena spremuta. Quello che mia madre non sapeva e non poteva neanche pensare, era che a casa la mattina del 27 di dicembre del ’88 non c’era niente da mangiare e non c’erano neanche due soldi per comprare qualcosa. C’era solo un’arancia che cominciava a marcire. Mio padre disperato per la triste situazione di non avere niente da dare da mangiare alla sua giovane donna che aveva appena partorito per prima volta, è uscito al giardino a fumare una sigaretta. Fra le lacrime che gli riempivano gli occhi vede che il morrocoy esce dalla sua tana, e dietro al fondo del piccolo buio vede il bianco delle sue uova. Con quelle due uova e l’arancia che rimaneva solitaria ha alimentato la sua donna. Mia madre non sapeva neanche che la settimana prima del parto, quando mio padre tornava da un lavoro vicino alle piantagioni di platanos, e attraversava la grande palude di Santa Marta, aveva sentito furia e impotenza quando un migliaio di granchi enormi azzurrissimi di pinze bianche ha deciso di attraversare l’autostrada e nessuna delle macchine che a quell’ora della notte passavano a 120 Km/h si è fermata, generando la strage più grande che mio padre abbia mai visto. Ma né l’idea della lontananza da se stesso e il corpo dei granchi che stavano per morire, né il rumore dei loro corpi spezzati sotto le ruote gli ha spezzato il cuore tanto come quello che ha visto appena è arrivato il suo turno di passare. Alcuni metri prima di arrivare sul luogo della strage, ha rallentato la macchina. Ha notato che ormai erano più i granchi schiacciati che quelli che passavano. Quando finalmente si è fermato del tutto, i fari della macchina hanno illuminato una scena che non se ne sarebbe più andata via dalla sua mente: i granchi che rimanevano si erano alzati con le ultime zampe e hanno alzato le pinze in modo di difesa. Come se potessero essersi difesi da lui, da noi. Con la macchina ferma e fermando le poche macchine che venivano dietro, ha aspettato che attraversassero gli ultimi e ha continuato. Un mese dopo la mia nascita, un giorno che mio padre è andato per lavoro nelle vicinanze di Mompox, lungo il fiume Magdalena, mia madre e mia nonna si erano messe d’accordo per portarmi alla chiesa di San Rocco. Il vento che arrivava dal nord pareva voler portar via il tetto della chiesa, le borse, i vestiti. Mia madre mi aveva avvolta bene e mi proteggeva con tutto il suo corpo dal forte vento. Quando sono arrivate alle porte della chiesa, il sagrestano che stava andando via chiudendo la porta, ha detto alle due signore che non potevano più entrare. Mia nonna, che aveva una missione da compiere, gli ha chiesto gentilmente di aprire la porta, perché erano partite da molto lontano solo e unicamente per raggiungere quella chiesa, perché in quella chiesa era custodito il Divino Bambino. Il sagrestano, a quel punto convinto, aprì la porta e le ha accompagnate. Arrivate alla presenza della grande statua, mia nonna mi ha preso in braccia, mi ha tolta tutti i vestiti e con entrambe mani mi ha alzata verso l’alto ringraziando il fatto di essere nata sana. Mio nonno aveva fatto costruire una piccola bambola d’oro che hanno agganciato al dito anulare della mano sinistra del divino bambino. In quell’enorme fattoria dove mio padre era stato quello stesso giorno saremmo andati a vivere, io, mio padre e mia madre, qualche mese più tardi. Ci saremmo poi fermati due anni. In quello spazio strappato alla selva c’erano alberi altissimi. I loro rami si stendevano larghi e lunghi verso il basso e verso i lati, e un solo albero poteva dare un’ombra di 40 metri di diametro. Alla stessa ora, verso le 5 del pomeriggio, arrivavano centinaia di scimmie urlatrici. Riempivano gli alberi che c’erano intorno alla casa, e scendevano a bere l’acqua che mio padre preparava per loro. A quell’età pensavo che con quei suoni potevo comunicare con i miei. Qualche mese dopo il mio primo compleanno mia madre è rimasta incinta per seconda e ultima volta, di mio fratello. Quando era al suo quinto mese, abbiamo dovuto viaggiare alla città in un piccolo aeroplano completamente meccanico che si muoveva con qualsiasi brezza, dall’alto vedevamo gli alberi dove abitavano le scimmie, abbiamo visto la palude dove un anno prima c’era stata una delle più grandi stragi di granchi della storia. Al ritorno dalla città, mio padre si è fermato a parlare con uno dei contadini vicini: erano preoccupati per diverse situazioni sospette accadute nell’area. Mia madre ha proseguito, con me per mano e mio fratello nella pancia. Quando è entrata in casa ha trovato una donna sulla quarantina, completamente nuda, che gridava di terrore con gli occhi spalancati. Con grande spavento, mia madre mi ha chiusa in camera e le ha trovato una maglietta lunga, ma la donna era completamente fuori dalla sua umanità. È scappata correndo e si è persa nella giungla. Mio fratello, che tutti pensavano sarebbe stato una bambina, a cui mia nonna paterna avrebbe suggerito il nome di Ramona, è stato un bambino. Una settimana dopo la sua nascita siamo tornati alla fattoria vicina al fiume dove abitavano le scimmie. Sono trascorsi quasi due mesi, quando una sera è arrivata la guerriglia. I lavoratori hanno avvertito mio padre e gli hanno suggerito di mandar via mia madre con i due bambini sull’aeroplano, ma lei si sentiva incapace di viaggiare da sola con una bambina di 2 anni e un bimbo di quasi due mesi. Mio padre ha preso la macchina ed è partito con la sua famiglia alle 2 di notte verso la città, 7 ore di strada suddivise attraverso una sosta in un blocco militare per riposare tranquilli prima di poter continuare. Uscendo dalla zona si sono sentiti degli spari e non siamo mai più tornati a Santana. Oggi, io e mio padre siamo passati dalla palude e abbiamo visto che le numerosissime mangrovie che la popolavano sono completamente morte. Rimangono i cadaveri bianchi di alcune di loro; di altre, le più vecchie, rimangono soltanto pezzi di tronchi solitari. Mi ha detto mio padre che quelle mangrovie erano piene di pappagalli colorati, scimmie di diversi tipi e che mai più si sono visti quei granchi azzurrissimi dalle pinze bianche.

22.04.2017

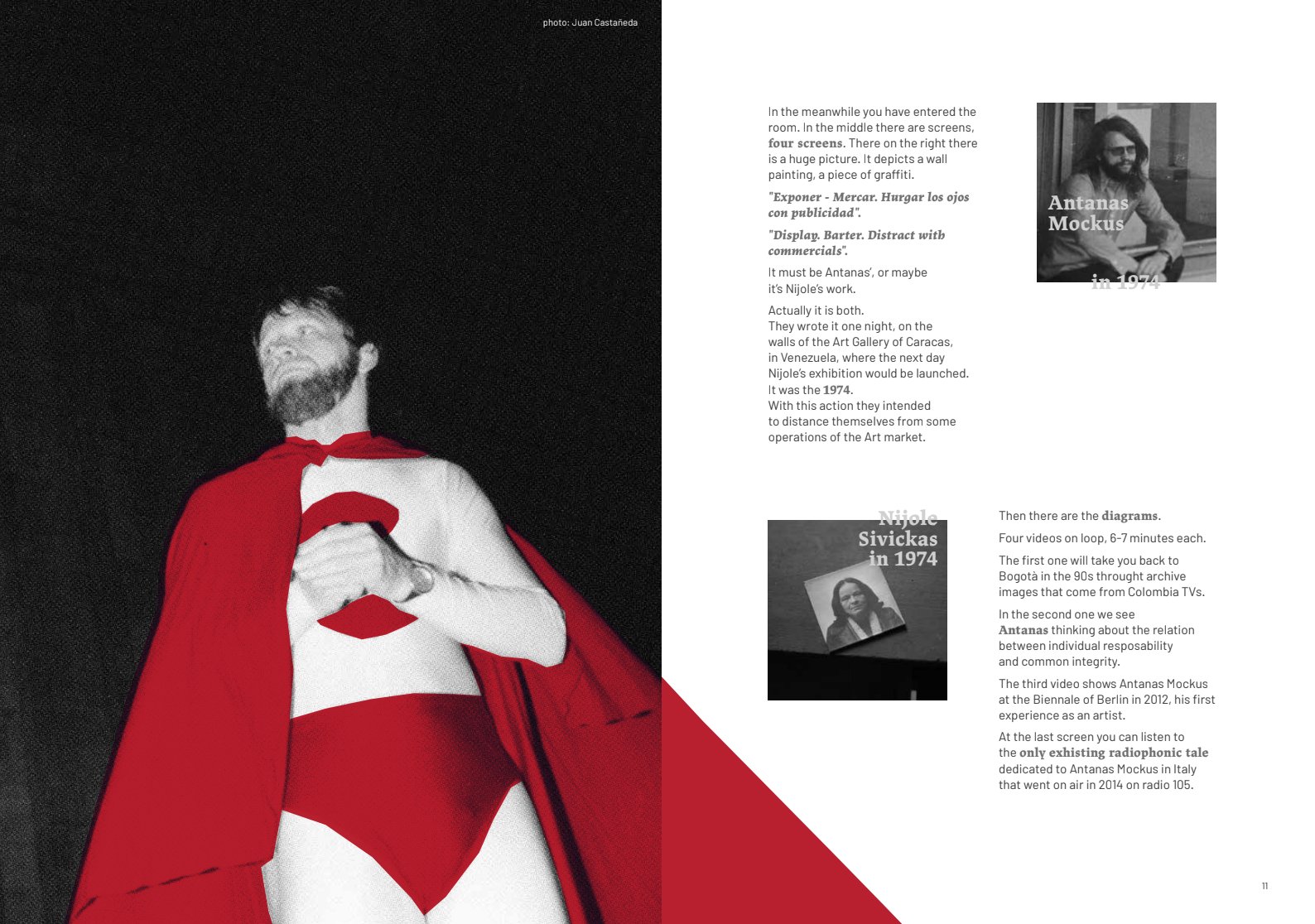

Antanas e Nijole al Biografilm Fest 2019

Biografilm Festival rende omaggio al politico, filosofo e matematico colombiano Antanas Mockus con la proiezione di Nijole di Sandro Bozzolo, in anteprima italiana, film sull'artista lituana Nijole Sivickas che ha ispirato l’azione artistico-politica di suo figlio Antanas Mockus, e il film Life Is Sacred di Andreas M. Dalsgaard, sui quattro anni di battaglie per la pace del gruppo guidato da Antanas Mockus che usando mimi, matite, flashmob e costumi da supereroe ha cambiato la storia politica colombiana.

Omaggio ad Antanas Mockus, il creativo e filosofo ex-sindaco di Bogotà che ha cambiato la storia politica della Colombia

Biografilm Festival dedica un omaggio ad Antanas Mockus e alla sua meravigliosa storia come innovativo sindaco di Bogotà.

Rettore dell’Università di Bogotà e due volte sindaco della città, è stato inventore di un nuovo modo di comunicare e fare politica, partendo dai più piccoli problemi ed ottenendo risultati straordinari.

Per risolvere il problema del traffico e degli incidenti stradali, distribuì ai cittadini dei cartelli con un pollice verde alzato e un pollice rosso rivolto verso il basso, da usare per segnalare i buoni e cattivi comportamenti dei loro concittadini. Assunse dei mimi ai semafori che reagivano alle abitudini scorrette di automobilisti e passanti. Girò uno spot in cui faceva la doccia chiudendo l’acqua mentre si insaponava chiedendo a tutti di fare lo stesso, come messaggio in risposta alla grave carenza d’acqua che la città affrontava.

Proibì le armi e fece diminuire violenza, criminalità e omicidi in città con iniziative molto creative; per ridurre la paura e le molestie organizzò le “Notti delle donne”, serate di coprifuoco volontario per gli uomini per permettere alle donne di uscire tranquille.

Biografilm Festival rende omaggio al politico, filosofo e matematico colombiano Antanas Mockus con la proiezione di Nijole di Sandro Bozzolo, in anteprima italiana, film sull'artista lituana Nijole Sivickas che ha ispirato l’azione artistico-politica di suo figlio Antanas Mockus, e il film Life Is Sacred di Andreas M. Dalsgaard, sui quattro anni di battaglie per la pace del gruppo guidato da Antanas Mockus che usando mimi, matite, flashmob e costumi da supereroe ha cambiato la storia politica colombiana.

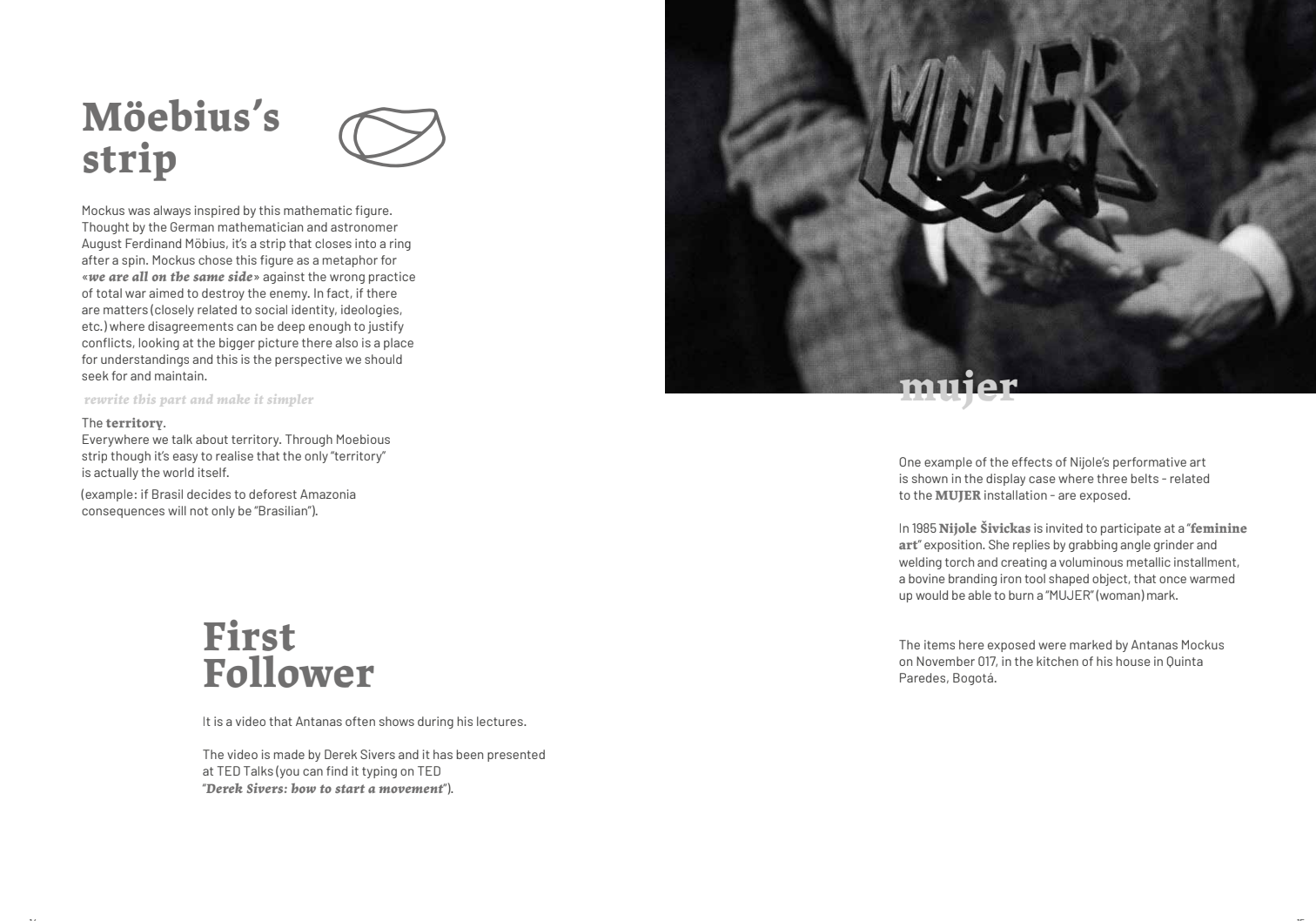

What Would An Artist Do? Arts & Politics Transmedia Exhibition

Una panoramica sulla vita, le opere e l’impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijolė Šivickas e il figlio Antanas Mockus, il sindaco che con l’arte e la pedagogia ha trasformato Bogotà.

La presenta, per la prima volta in Italia, la mostra “What would an artist do?” che sarà inaugurata alle 18,30 di venerdì 23 novembre al Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) e rimarrà aperta sino al 3 febbraio 2019.

Una panoramica sulla vita, le opere e l’impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijolė Šivickas e il figlio Antanas Mockus, il sindaco che con l’arte e la pedagogia ha trasformato Bogotà.

La presenta, per la prima volta in Italia, la mostra “What would an artist do?” che sarà inaugurata alle 18,30 di venerdì 23 novembre al Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) e rimarrà aperta sino al 3 febbraio 2019.

Grazie a materiali multimediali e a un'installazione in Realtà Virtuale, nello spazio di un’ora sarà possibile conoscere il potenziale espressivo, la forza creativa e i meccanismi di partecipazione attiva alla vita cittadina proposti dai due protagonisti.

Emigrata dalla Lituania in Colombia nel 1950, Nijolė Šivickas - spiegano i curatori della mostra, Christiana Fissore e Sandro Bozzolo – partendo dall’arte ceramica ha trasmesso al figlio strumenti inconsueti e estremamente innovativi nell’arte contemporanea e performativa che Antanas Mockus ha messo in pratica coinvolgendo otto milioni di cittadini.

Grazie alla sua gestione anticonvenzionale il numero degli omicidi è sceso del 50%, 66.000 famiglie hanno volontariamente scelto di pagare più tasse e la problematica Bogotá è diventata una capitale moderna ed efficiente.

A partire dai materiali raccolti per la realizzazione del film, di cui il Museo della Ceramica di Mondovì è partner di produzione, è stata concepita una mostra sorprendente nei contenuti, che ripropone, ampliata e riveduta, una riflessione di Antanas Mockus: "quando in politica non paiono esserci soluzioni possibili, è utile chiedersi: “cosa farebbe un artista?”.

Salon Olympia a Torino

Nella serata dedicata al lancio della raccolta di pellicole all'interno dei quartieri della Circoscrizione 3 del Comune di Torino, si è realizzata la rassegna Parole&Cinema coordinata da Edoardo Peretti.

Nella serata dedicata al lancio della raccolta di pellicole all'interno dei quartieri della Circoscrizione 3 del Comune di Torino, si è realizzata la rassegna Parole&Cinema coordinata da Edoardo Peretti, con la presentazione del libro “A raccontar la luce” di Sandro Bozzolo.

Ieri, 17 Ottobre 2018 abbiamo presentato lo spettacolo dedicato all'incredibile storia dei fratelli Francesco e Vincenzo Di Domenico, migranti italiani d'inizio Novecento e pionieri del cinema in Colombia. Lo spettacolo si compone di proiezioni di materiali d'archivio selezionate dall'autore e sonorizzate dal vivo da Pier Renzo Ponzo, il tutto accompagnato da brani estratti dal volume “A raccontar la luce”, interpretati da me.

Le Marittime Irraggiungibili su Contemporaneamente

Ho avuto l'occasione di condividere l'esperienza de Le Marittime Irraggiungibili: Scenari Alpini a 360° al convegno Contemporaneamente 2016. Organizzato dal Piccolo Opificio Sociologico all’Università degli Studi di Firenze.

Ho avuto l'occasione di condividere l'esperienza de Le Marittime Irraggiungibili: Scenari Alpini a 360° al convegno Contemporaneamente 2016. Organizzato dal Piccolo Opificio Sociologico all’Università degli Studi di Firenze.

Ecco qui l'abstract book con i progetti che hanno partecipato a questi giorni pieni di input.

Master in Scrittura Creativa e Progettazione di Contenuti Digitali

Il Master formerà una nuova classe di figure professionali in grado di progettare, strutturare, dirigere e articolare attraverso i diversi dispositivi e sulle piattaforme web contenuti funzionali a percorsi rivolti agli utenti, realizzati per scuole, musei, riviste e televisione.

Il Master formerà una nuova classe di figure professionali in grado di progettare, strutturare, dirigere e articolare attraverso i diversi dispositivi e sulle piattaforme web contenuti funzionali a percorsi rivolti agli utenti, realizzati per scuole, musei, riviste e televisione.

Master Website

Il Salón Olympia allo Sponz Fest 2017

Sono stata invitata da Vinicio Capossela a fare parte dello Sponz Fest, festival che si svolge a Calitri, il suo paese d'origine. Tutto è nato nel 2016 quando gli ho raccontato la storia dei fratelli Di Domenico, due irpini nati a Castelnuovo di Conza, che si sono portati in giro il cinematografo all'inizio del '900 portando il cinema in Colombia per prima volta.

Sono stata invitata da Vinicio Capossela a fare parte dello Sponz Fest, festival che si svolge a Calitri, il suo paese d'origine. Tutto è nato nel 2016 quando gli ho raccontato la storia dei fratelli Di Domenico, due irpini nati a Castelnuovo di Conza, che si sono portati in giro il cinematografo all'inizio del '900 nelle Antille, Guyana, Venezuela e finalmente Colombia, dove hanno proiettato per la prima volta il cinema e hanno aperto al pubblico il primo cinema stabile a Bogotá. Vinicio si è ricordato e ha pensato che la storia meritava essere conosciuta nella terra da dove era partita.

Francesco e Vincenzo Di Domenico hanno creato per sempre un collegamento diretto fra l'Italia e la Colombia, fra l'Irpinia e il realismo magico di García Márquez. La loro storia è raccontata anche da Sandro Bozzolo nel suo libro "A Raccontar la Luce" e nel documentario diretto da Max Chicco "Salón Olympia: I fratelli del cinema" attualmente in fase di montaggio.

La storia è stata presentata all'Ex Cinema Rossini di Calitri, nella sezione pomeridiana denominata "Irpinia, Andata e Ritorno". Per raccontare la storia dei Di Domenico ho utilizzatto dei filmati d'epoca fatti dai fratelli Lumière, George Meliès, fratelli Pathè, Alberini e Santoni, e dei propri Di Domenico, i primi a filmare la Colombia. Il maestro Pier Renzo Ponzo ha creato degli ambienti meravigliosi per accompagnare la storia, mentre Christian Zecca ha dato voce ai racconti in prima persona di Francesco Di Domenico. Alla presentazione è venuto Michele Ianuzzelli, sindaco di Castelnuovo di Conza, chi si è portato dietro gli atti di nascita di Francesco e Vincenzo.

Durante la presentazione all'Ex Cinema Rossini

Con Michele Iannuzzelli, sindaco di Castelnuovo di Conza

Il silenzioso cammino dell'Umanesimo Digitale

Questo testo nasce dalla mia mente, e attraverso la tastiera del mio computer viene trasferito lettera dopo lettera, simbolo dopo simbolo, a un software che elabora un testo. Una volta terminato – cosa che pare ancora lontana – lo invierò all’editor di una rivista digitale, che lo pubblicherà su una pagina internet alla quale voi accederete attraverso un browser che utilizza il suo dispositivo per navigare in rete.

Questo testo nasce dalla mia mente, e attraverso la tastiera del mio computer viene trasferito lettera dopo lettera, simbolo dopo simbolo, a un software che elabora un testo. Una volta terminato – cosa che pare ancora lontana – lo invierò all’editor di una rivista digitale, che lo pubblicherà su una pagina internet alla quale voi accederete attraverso un browser che utilizza il suo dispositivo per navigare in rete. Rete invisibile che copre il globo terracqueo e connette ogni suo terminale alle autostrade dell’informazione. Il testo contenitore del messaggio, che viaggia attraverso codice binario, vi verrà presentato infine sotto una forma visuale.

Questo semplice esempio potrebbe così riassumere come il processo della comunicazione sia divenuto particolarmente esteso e complesso negli ultimi decenni, se non fosse che, dietro alla complessità delle fasi e delle mediazioni, l’immediatezza e il raggio di azione di cui godono i nostri pensieri nell’epoca attuale sono fenomeni che l’umanità non ha mai sperimentato in precedenza.

Il sistema binario, le reti, la comprensione, l’elaborazione quantistica hanno in comune il fatto di essere forme di astrazione del pensiero umano al servizio di se stesso. Tutte le aree della conoscenza si servono dei nuovi media per creare, elaborare, calcolare e comunicare. Negli ultimi anni, timidamente, il concetto di Umanesimo Digitale (Digital Humanities) ha iniziato a farsi strada tra le università, i centri di ricerca linguistici, i centri di archivi, le biblioteche e i musei, e i centri d’arte. Tuttavia, dall’avvento dei primi computer, l’umanesimo digitale è sempre stato presente, anche se la sua denominazione ha assunto, nelle diverse epoche, forme diverse. In un primo momento si parlava di computazione per le scienze umanistiche, anche se altre linee di applicazione iniziavano a servirsi dei computer per sviluppare le loro ricerche – per esempio, la linguistica computazionale.

In realtà, la nascita dell’umanesimo digitale ha un inizio preciso. A metà degli anni ’40 del Novecento padre Roberto Busa completava la sua tesi intitolata “La terminologia tomistica dell’interiorità”, dedicata allo studio del lessico di San Tommaso d’Aquino, in particolare allo studio del concetto di “interiorità” espresso da San Tommaso con la forma “essere in”. Nella tentativo di completare la sua analisi terminologica alla ricerca della particella in, padre Busa un giorno si trovò di fronte a 10.000 schede scritte di proprio pugno. Si rese pertanto conto che il suo lavoro era così vasto che avrebbe avuto bisogno di un aiuto esterno, e perché no, automatico. Intraprese quindi la ricerca di una macchina che riuscisse, in maniera automatica, a catalogare il lessico di San Tommaso. Fu così come arrivò alle porte dell’IBM, dove conobbe suo presidente Thomas Watson, che gli mise a disposizione le sue macchine di schede perforate per realizzare lo studio.

Dopo le schede perforate arrivarono i nastri magnetici, e trent’anni più tardi padre Busa riuscì – nel 1980 – a completare l’opera alla quale aveva dedicato buona parte della sua vita: “L’Index Thomisticus”. Quell’anno l’opera fu redatta con un computer per applicazioni scientifiche e stampato con una stampante laser, divenendo il primo testo stampato con tale tecnica. Si trattò anche della prima volta in cui i calcolatori vennero utilizzati per una ricerca in un ambito completamente umanistico, aprendo il cammino e tracciando una sfida nella storia sia delle scienze umanistiche che dell’informatica. Sarebbe stato solo l’inizio di una relazione a doppio senso che fino ad oggi ha preso molte forme: da un lato le discipline umanistiche fanno ampio uso delle nuove tecnologie per creare applicazioni che sistematizzano il lavoro. In ambito linguistico, artistico, comunicativo, storico, letterario, sociologico, le macchine digitalizzano, archiviano e organizzano contenuti multimediali che custodiscono la memoria storica dell’umanità in giganteschi database di centinaia di terabytes e pochi metri quadri. D’altra parte, i computer disegnano migliori applicazioni tecnologiche al servizio della cultura, mentre analizzano l’influenza dei nuovi mezzi nei processi socioculturali.

La base filosofica dello studio di tutte le scienze umanistiche genera metodi che ci aiutano a comprendere la cultura (episteme), producendo a loro volta meccanismi per l’archivio e il controllo della memoria (technos). E’ proprio questo sguardo umanistico a porre sempre più domande, nel suo desiderio di giocare un ruolo fondamentale nello studio della mediazione digitali nei processi della cultura umana. Questo avviene soprattutto in un ambiente digitale che giorno dopo giorno estende il suo ambito di influenza sulla vita quotidiana, e il suo grado di vicinanza al corpo umano stesso. Dal momento in cui l’uomo iniziò a coltivare i suoi alimenti, a creare strumenti e a rappresentare artisticamente le sue idee, lo sviluppo tecnologico, che si muove guidato dalla necessità ma anche dalla fantasia dell’essere umano, ha avuto l’obiettivo di condurre l’umanità verso l’artificio, allontanandosi dal suo stadio primitivo. In questo senso, la realtà virtuale rappresenta uno dei maggiori gradi di astrazione che la coscienza dell’essere umano ha finora raggiunto: l’isolamento cognitivo in un corpo digitale che non solo rinchiude la mente dell’utente, ma che proietta la fantasia del creatore in un mondo audiovisivo. La realtà virtuale presuppone un salto per tutte le arti, quando si può contare con la possibilità di incapsulare la totale attenzione del ricettore.

La crescita demografica, lo sviluppo tecnologico e la sua massificazione, sommati alla velocità dell’informazione e alla sua influenza di accelerazione nelle dinamiche socioculturali di tutte le comunità che vivono sul pianeta, richiedono un lavoro semantico agile che consenta la digitalizzazione, l’organizzazione e la catalogazione di tutti i materiali multimediali che costituiscono l’enciclopedia attuale della conoscenza umana, per facilitare il loro studio alle attuali e alle future generazioni. Nonostante si tratti di uno sforzo titanico ed estremamente importante, cresce sotto l’ombra dell’incertezza che continua a caratterizzare l’astrazione digitale: un grande black-out elettrico o la distruzione fisica delle macchine che custodiscono e trasmettono i dati potrebbe riportarci, in un secondo, a quello stadio primitivo dal cui tanto abbiamo lottato per allontanarci, del quale ci continuiamo a vergognare. Le macchine intelligenti connesse a internet (IoT – IoE) che ci semplificano la vita quotidiana e che hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell’essere umano hanno anche un lato negativo: in molti dei casi non sapremmo sostituire manualmente il loro lavoro, se in un domani più o meno ipotetico dovessimo prescindere da esse.

In ogni caso, questo è un testo ottimista che considera le macchine nient’altro di quel che sono: uno strumento per il benessere e lo sviluppo umano.

E così mentre gli ingegneri creano e fanno funzionare le macchine, i naturalisti studiano la terra e i loro abitanti, i matematici, fisici e astronomi esplorano l’universo, e i filosofi e gli artisti si addentrano nelle profondità dello spirito, gli umanisti digitali silenziosamente tracciano le multiple connessioni tra la tecnologia e la cultura umana.

Narrazione Interattiva in Realtà Virtuale: Vivere il film

Sono stata invitata al OpenDay del CrossmediaLab dell’Università di Bogotà Jorge Tadeo Lozano per parlare sulle diverse possibilità delle narrative che si possono sperimentare nella realtà virtuale.

Sono stata invitata al OpenDay del CrossmediaLab dell’Università di Bogotà Jorge Tadeo Lozano per parlare sulle diverse possibilità delle narrative che si possono sperimentare nella realtà virtuale. Se pensiamo al concetto Realtà Virtuale al di fuori del contesto tecnologico, troviamo una grossa ambiguità del termine che vuol dire qualcosa tipo: “la realtà virtuale è un evento o soggetto che è reale in effetto ma non di fatto”, quest’ambiguità gioca con quello che effettivamente succede quando utilizziamo un HMD (head mounted display) ovvero la maschera di realtà virtuale: la realtà fisica si allontana dalla realtà cognitiva, la nostra mente vive una realtà diversa a quella che vive il nostro corpo, situazione che possiamo vivere “in natura” quando dormiamo o sotto l’effetto di qualche sostanza psicodelica o anestisiante. Non in vano Google ha denominato la sua azienda per la VR “Daydream“.

Demo - Le Marittime Irraggiungibili

Inizia quindi una sfida per i creatori di contenuti. Abbiamo un nuovo mezzo a disposizione per raccontare storie che ora sono esperienze, e cambiano le regole del gioco. Per chi proviene da un background nettamente tecnologico e abbia voglia di creare esperienze complesse oltre alle situazionali, ha bisogno di iniziare a prendere in considerazione i concetti basilari della narrativa classica, la cinematografia e il teatro, perché sono queste arti quelle che offrono gli indizi e le chiavi per iniziare a decostruire il linguaggio della Realtá Virtuale, un linguaggio che in qualche modo possiamo intuire grazie alla educazione audiovisiva che abbiamo ricevuto grazie ai film e la tv, e alla educazione interattiva che ci ha offerto l’ipertestualità negli ultimi vent’anni. Non è un mezzo strano per noi, anche se è diverso da qualsiasi altro mezzo che abbia mai creato l’umanità e che poteva solo emergere oggi con gli sviluppi tecnologici. Nelle caverne, le chiese, le tombe e i panorami, l’uomo ha cercato di creare ambienti sferici che rinchiudono la visione umana per allontanarlo dalla realtà quotidiana, ciò nonostante solo ora la nostra coscienza riesce ad essere completamente estrapolata. Chris Milk, uno dei più riconosciuti creatori per VR, dice che la realtà virtuale è l’ultimo medium, il medium definitivo, perché se negli altri medium la coscienza interpretava il medium, in VR la coscienza è il medium.

In effetti, il creatore diventa una sorta di Dio, creando una realtá dove immergerá completamente al suo recettore, da dove il fruitore può solo uscirne togliendo la maschera. Emergono quindi tante domande: “come possiamo creare esperienze attraenti che riescano a mantenere l’attenzione del fruitore?” “come possiamo creare un senso di autonomia e libertà per il fruitore nel nostro universo narrativo?” “come possiamo dare un vero senso di realtà che permetta una vera immersione?”

Mentre l’era dell’informazione elettronica matura, l’era dell’esperienza inizia. Già nella storia dell’umanità migliaia di artisti ci hanno regalato un vasto numero di universi narrativi che possiamo riconoscere a colpo d’occhio. È ora di iniziare a pensare come portare questi universi a un mezzo che mette alla prova la nostra sensorialità e la nostra corporeità. E mentre diventiamo sempre più bravi a creare esperienze artificiali, alcune delle domande tradizionali della filosofia smettono di essere solo ipotesi. Nel momento in cui il nostro tempo trascorre in una realtà parallela diversa, nell’altrove, e anche se per un solo istante ci dimentichiamo della realtà -quella reale- cominciamo a chiederci cos’è la realtà, eppure, cos’è l’esistenza.

Nella prossima settimana svilupperemo un workshop con 12 studenti con l’obiettivo di creare due cortometraggi a 360º dove il tema centrale sarà la riconciliazione, tema molto importante in Colombia a proposito degli accordi di pace.

Published on: Carné di Ricerca Digital Humanities

CrossmediaLab - Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ambienti a 360º: il Sogno Panottico della Narrazione?

La visione panoramica, raggiunta dall’interattività e applicata alla narrazione, apre pertanto inediti terreni di possibilità - e di necessità - per lo sviluppo di sceneggiature pensate per questo nuovo mezzo.

Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es.

Algo, sin embargo, recogeré.

El Aleph

J.L. Borges

Introduzione

Nel 2015 il gigante della riproduzione video online, Youtube, ha attivato il servizio di riproduzione di video a 360°: si tratta di una notizia emblematica dell’attuale processo di massificazione tanto del consumo come della creazione di narrazioni audiovisive a 360°, siano esse riprese dirette, animazioni, ambienti generati virtualmente o prodotti di tecniche miste. La riproduzione sul browser web permette la visualizzazione di prodotti audiovisivi a 360° su diversi dispositivi di massa (computer, smartphone, tablet) e contestualmente è alla base della parallela crescita sul mercato di attrezzature per la ripresa di video e foto a 360°, incluse le app per i dispositivi mobili. Le conseguenze di questo incremento sono visibili: un settore prima circoscritto alle esperienze realizzate per sistemi HMD (Head Mounted Display) di Virtual Reality (es: Oculus Rift) o per giganteschi schermi cinematografici cilindrici è divenuto oggi fruibile da qualsiasi persona che disponga di una connessione a internet.

La visione panoramica, raggiunta dall’interattività e applicata alla narrazione, apre pertanto inediti terreni di possibilità - e di necessità - per lo sviluppo di sceneggiature pensate per questo nuovo mezzo. In questo saggio voglio individuare sia le possibilità che i limiti che caratterizzano i diversi tipi di narrazione a 360º, tanto dal punto di vista dell’autore - in termini di creazione di storie progettate per questo specifico mezzo - quanto dal punto di vista del fruitore. Mi propongo di partire dall’analisi di alcuni aspetti narratologici, in particolare il concetto di Punto di Vista - prospettiva e focalizzazione - e di Distanza presentato da alcuni lavori esistenti disponibili online. Anche se i concetti provengono dalla narratologia applicata al mezzo letterario, per questo lavoro propongo l’interpretazione di “medium” come un concetto flessibile, in accordo con la corrente di studio che tende verso una narratologia medium-conscious (Ryan, 2014) o conscia del mezzo.

Per sviluppare una comprensione di questo tipo di narrazione, nella prima parte propongo un veloce resoconto sulla visione a 360º in diverse espressioni artistiche e sullo sviluppo dei concetti di panorama e panottismo, metafore ormai entrate nel linguaggio comune per definire la visione completa di una determinata situazione. Nella seconda parte mi occupo del punto di vista del fruitore, applicando i concetti di punto di vista e ocularizzazione, che come nel cinema si confronta con il punto di vista del tradizionale narratore per determinare la focalizzazione e la prospettiva del racconto, a seconda del punto di visione della telecamera. Nel terzo capitolo mi approccio ad alcune caratteristiche della narrazione a 360°, che determinano la distanza del racconto. Infine tento di rispondere alla domanda che dà il titolo a questa trattazione, in altre parole cerco di capire se la visione a 360º, intesa quantomeno nei termini di utilizzo attuali, sulla base degli sviluppi tecnologici osservati negli ultimi anni può convertirsi nel sogno panottico della narrazione audiovisiva.

1. Pan - Ottico

L’espressione artistica a 360° - la vista circolare - è antica quanto le prime manifestazioni artistiche e cioè le pitture preistoriche nelle caverne che per le loro forme naturali ricreavano un ambiente sferico, e si estende fino a raggiungere le cupole delle chiese italiane nel 1600, quando i più grandi artisti venivano incaricati di rappresentare vicende bibliche attraverso l’arte degli affreschi. Ma se è vero che solo nel 1787 Robert Baker brevettò il Panorama, un dipinto cilindrico a 360°, già da qualche anno Jeremy Bentham cercava finanziamenti per costruire il carcere Panopticon, una struttura dove il guardiano era ubicato al centro e, grazie alla disposizione della luce nelle celle, poteva osservare tutti i prigionieri (Oettermann, 1997). Entrambe le invenzioni erano strutture costruite intorno a una piattaforma di osservazione lontana dalla periferia. Inizialmente Baker aveva battezzato la sua creazione La nature a coup d’oeil, ma pare che alcuni amici giornalisti gli abbiano suggerito il termine Panorama, derivante dai termini greci pan=tutto e horama=visione. Lo stesso Oettermann sottolinea la curiosa involuzione del termine, osservando come ai nostri giorni la parola “panorama” venga utilizzata come metafora per indicare una visione generale e completa di un determinato fenomeno, dimenticando però che la sua vera origine denotava un tecnicismo per definire un dipinto paesaggistico a 360°. Del resto, qualcosa di simile accade con il termine “Panopticon” (pan=tutto optico=ottico), termine coniato sulla base di una prigione governata dall’occhio umano.

L’epoca in cui sono nati sia il Panorama che il Panopticon era dominata da una sorta di “rivoluzione o liberazione dell’occhio”, come viene definita da Oetterman nel suo libro The Panorama, history of a mass medium. E’ infatti questa l’epoca in cui nascono i primi microscopi, i binocoli e le mongolfiere, artefatti che proponevano nuove forme di osservazione del mondo. In seguito i fratelli Lumière iniziarono a “giocare” con il loro cinematografo a 360° - che divenne poi conosciuto come cinerama -, mentre diversi fotografi cominciavano a fare delle fotografie panoramiche e anche le mappe geografiche hanno cercato di ricreare questo punto di vista onnicomprensivo. Nella seconda metà del XX secolo si creano i primi simulatori di pilotaggio di aerei (i primi tentativi di realtà virtuale), fino ad arrivare agli inizi del XXI secolo, che ha visto la comparsa dei primi panorami digitali con l’enciclopedia Encarta, il Google Streetview e ai dispositivi per la visione stereoscopica che circondano 100° dei 120° naturali della visione umana (Nite, 2015). Sono quindi cambiate le tecnologie, ma la visione panoramica o panottica, con tutte le sue applicazioni e derivazioni nei diversi mezzi, continua ad essere soltanto e soprattutto un simulatore ottico, che mediante le diverse tecnologie costringe il fruitore ad osservare a sguardo fisso il mondo esterno attraverso una sua replica (Oetterman, 1997). Paradossalmente, nel corso del tempo la visione a 360° si è così convertita in una prigione per l’occhio, e tale continua a essere.

L’applicazione della visione a 360° nell’era audiovisiva si basa su diverse tipologie d’uso, a seconda del mezzo di (ri)creazione dell’universo narrativo e del mezzo di riproduzione del prodotto audiovisivo. Indipendentemente dalla creazione o dalla riproduzione, la grande novità dei mondi audiovisivi a 360° è la sensazione di spazialità e di presenza nel caso della VR, inesistente finora nella narrazione audiovisiva tradizionale (film, video, tv). Allo stesso tempo, la narrazione a 360° sacrifica - in prima istanza - la molteplicità di inquadrature del linguaggio cinematografico. Questo cambia radicalmente il modo in cui viene raccontata la storia e rappresenta una delle prime barriere di fronte alle quali si trova l’autore che decida di utilizzare questo mezzo. La scomparsa dello spettro semiotico che offrono i diversi tipi di inquadrature limita il racconto e di conseguenza la distanza. Si deve pertanto ricorrere ad elementi nuovi o meccanismi alternativi per riempire il vuoto lasciato dall’assenza di cambi di inquadrature.

Naturalmente, in un primo momento si può vincolare più facilmente la narrazione audiovisiva a 360° ai concetti sintattici provenienti dal linguaggio cinematografico; tuttavia, allo stesso tempo può essere utile allontanarsi da essi per valorizzare concetti provenienti da altri mezzi. L’apparizione di mezzi e linguaggi diversi e innovativi, ci spinge a intendere la narrativa come una cornice o schema cognitivo indipendente dal medium, uno schema che viene applicato anche al di fuori della finzione verbale. La narrativizzazione, quindi, risulta dall’interazione fra la nostra capacità cognitiva di decodificare la narratività e la nostra capacità di applicare lo schema cognitivo. Per esempio, la sola creazione di mondi che permettono al fruitore di sperimentare realtà possibili è una nozione già accettata nel campo della narratologia (Wolf, 2011). Esistono, insomma, diverse indeterminatezze che emergono dalle peculiarità della natura di ogni mezzo. Ognuno crea degli specifici effetti narrativi unici e diversi da quelli degli altri mezzi (Chatman, 1989). Il linguaggio verbale gode dell’indiscutibile vantaggio di poter avanzare qualsiasi tipo di proposizione e pertanto continua a costituire il dominio per eccellenza, il luogo in cui la narratologia transmediatica ha le sue radici.

2. Sul Punto di Vista

Per il momento la maggior parte dei video in 360° che si possono trovare su Youtube sono soltanto registrazioni di un determinato momento, simulazioni di situazioni ad alto rischio (voli, sports, etc) o paesaggi fittizi o reali. Questi video non hanno una natura evenemenziale e non coinvolgono attivamente il fruitore, ma offrono soltanto la possibilità di esplorare lo spazio e seguire il movimento degli enti (se presenti); possiamo considerarle pertanto narrazioni “pittoriche piuttosto che drammatiche” (Lubbock, 1998) fenomeno riconoscibile anche nella letteratura. L’unico obbiettivo che hanno è offrire allo spettatore la possibilità di “simulare” delle situazioni che normalmente sarebbero irraggiungibili per lui. Come nei primi film dei fratelli Lumière, dove viene registrato soltanto un frammento di realtà e la mediazione con la realtà da parte dell’autore o del grande immaginatore o meganarratore si limita alla scelta dell’inquadratura o, in questo caso, della posizione della camera a 360°; si può pertanto affermare che effettivamente “esiste un discorso ma non un racconto” (Gaudreault & Jost, 1995).

Ciò nonostante, cominciano oggi ad apparire le prime narrazioni, dove ci si trova di fronte a una vera e propria messa in scena di una concatenazione di eventi. Ad oggi, la realtà virtuale e in generale tutte le esperienze interattive, si propongono principalmente come mezzo individuale, mentre vengono sviluppati sistemi per coinvolgere più di un fruitore. Di conseguenza l’esperienza viene sviluppata dall’inizio intorno a un unico punto, che coincide con la posizione dell’occhio del fruitore, che in questo caso deve forzatamente coincidere con l’occhio della camera, a differenza di quanto accade nel cinema o nella letteratura. Questa tecnica di creazione risulta quindi uguale a quella implementata dal panorama, in cui si determinava in quale punto si fisserà l’occhio e si passa a costruire la pittura da una prospettiva centrale (Oetterman, 1997).

Per capire il punto di vista nel linguaggio cinematografico Francois Jost e André Gaudreault, nel loro libro Le récit cinématographique, partono dal concetto di “focalizzazione narrativa” proposto per lo studio della letteratura da Gerard Genette, concetto che designa il rapporto cognitivo fra narratore e personaggio adottato dal racconto. Nell’analisi cinematografica il punto di vista viene inteso come un paradigma ottico o, quasi letteralmente, come “il punto dell’occhio o della visione”, mentre invece designano come “ocularizzazione” il fenomeno che determina tanto la posizione della camera quanto la visione di un personaggio omodiegetico o eterodiegetico. Contrario a ciò che si può pensare, nelle narrazioni a 360° la sola collocazione della camera non necessariamente determina il ruolo del fruitore, se egli si trova all’interno o all’esterno della storia.

Il meganarratore determina in che prospettiva e focalizzazione vuole collocare il fruitore all’interno dell’universo narrativo e “una volta che il campo visivo è tracciato con precisione esatta la storia non può allontanarsi da esso” (Lubbock, 1998). Come nel cinema, la narrazione gli viene data sia dal mostratore filmico che dal narratore filmico (Gaudreault & Jost, 1995). Questi termini rispondono molto bene alla natura della narrazione nel racconto audiovisivo e può essere anche applicato alla narrazione a 360°: mentre il mostratore filmico si riferisce alla presa diretta della realtà o alla creazione di un ambiente computerizzato, cioè a quello che accade nella scena fotogramma per fotogramma, il narratore filmico fa riferimento al montaggio, all’articolazione fra le diverse inquadrature o momenti, e in questo caso può riferirsi al cambio di collocazione della camera a 360° nello stesso spazio o in spazi diversi, come alla gestione di altri elementi come il suono o i testi. La figura del narratore come la conosciamo dalla letteratura sparisce e di conseguenza sparisce la focalizzazione, come conoscenza e partecipazione del narratore nel racconto, in quanto l’assenza di intermediari ricade sul punto di vista e sulla capacità cognitiva del fruitore. In base al quadro di Cleanth Brooks e Robert Penn Warren, nel loro capitolo Focus della Storia, Focus della narrazione, Distanza, usato anche da Genette che ne trae il concetto di Focalizzazione nel 1976, ho fatto un adattamento sostituendo il narratore con il fruitore, rendendo così possibile fissare il punto di vista tanto a partire dall’asse verticale (interno - esterno) che a partire dall’asse orizzontale (etero - omo - autodiegetico).

Tabella 1. Focus della narrazione. Adattamento da Brooks, C. & Warren, R.P. (1943) Focus della Storia, Focus della Narrazione, Distanza. In Meneghelli, D., Teorie del punto di vista. Scandicci: La nuova Italia editrice.

Parto da questo quadro perchè semplifica e mostra in modo chiaro le possibilità del fruitore nella narrazione. Per questo mio primo approccio alla focalizzazione e alla prospettiva della narrazione audiovisiva a 360° voglio esemplificare queste prime quattro situazioni di base con gli esempi che sono ad oggi disponibili online. Faccio questo con la consapevolezza del fatto che possano avere altre possibili combinazioni narrative che per il momento e nei prodotti analizzati non sono state esplorate. Dato che studi più recenti hanno raggruppato la focalizzazione con la prospettiva sotto il concetto di dominante, cerco di riprendere anche la distinzione fra prospettiva e focalizzazione ispirandomi alla linea virtuale delle prospettive uniche (Fig.3) data da Tornitore nel suo ebook Della Narratologia, che rappresenta il paragone metaforico della visione 360.

Figura 3. Prospettive uniche. Tratto da Tornitore, T. (2013). Della Narratologia [Versione per Kindle] Genova: Genova University Press

Nel caso della tabella 1 (1) dove l’autore offre la possibilità al fruitore di vivere la propria storia, gli eventi accadono intorno al fruitore-protagonista e gli altri personaggi si rivolgono a lui, generando a mio parere una situazione che a primo colpo può sembrare innaturale, visto che finora i prodotti che permettono dialoghi o interazioni fisiche fra i personaggi e il fruitore (e che poi portano la storia verso un percorso determinato) sono poche. Facade (2005) costituisce l’esempio più noto: il fruitore-personaggio entra nella scena che si svolge all’interno della casa di due personaggi; questi personaggi si rivolgono al fruitore, che può a sua volta rispondere e fare domande a entrambi. E’ qui possibile osservare una sceneggiatura di base che controlla i personaggi e i loro dialoghi così come i loro movimenti. Tuttavia, come si è detto in precedenza, questi casi sono molto rari, considerando che Facade si svolge in una scena generata al computer e pertanto la libertà di creazione è maggiore di quella realizzata con ripresa diretta.

I racconti videografici a 360° di questa categoria che si trovano online devono invece ricorrere ad altri sistemi per catturare l’attenzione del fruitore e coinvolgerlo nella storia. Un’esempio in tal senso si può trovare nel cortometraggio Five Nights at Freddy’s 360 Challenge dove in prima battuta vengono date istruzioni che giustificano l’interattività con la presentazione all’utente di una sfida: trovare Freddy prima che questo incontri lui. La soggettiva dell’utente che diventa il protagonista della storia si ritrova anche nel cortometraggio Happy Birthday che racconta la storia di una persona, probabilmente un ragazzo, il cui compleanno viene festeggiato dalla sua famiglia e dai suoi colleghi di scuola. In questo caso la narrazione in prima persona viene riconosciuta grazie al fatto che gli altri personaggi interagiscono con la camera. In questi casi la focalizzazione è fissa e la prospettiva è di tipo mimetico, la conoscenza che ha il fruitore del mondo esterno e degli altri personaggi sono soltanto le sue impressioni audiovisive.

Nel secondo caso (2) non è l’utente ad essere il protagonista ma si ritrova da questo coinvolto nella storia. Un esempio è visibile nel film Henry, creato per lo Story Studio della firma Oculus, che dopo aver sviluppato lo strumento ha iniziato a studiare la narrazione per questo tipo di mezzo. Henry, un cortometraggio animato al computer racconta la storia di un tenero porcospino che organizza una festa per celebrare il suo compleanno, alla quale i suoi amici non si sono presentati. L’utente si immerge nel mondo solitario di Henry, chi guardando agli occhi del fruitore riesce a creare un legame affettivo. Qualcosa di simile accade nell’episodio 1 della web serie Ding Dongs: il fruitore è coinvolto dal protagonista soltanto all’inizio e alla fine con due dialoghi verso la camera e sembra essere l’unico a sapere che il fruitore è presente, ma questo fatto non viene mai del tutto chiarito. In questi due casi troviamo una prospettiva fissa sull’ente e, visto anche che entrambi gli esempi si svolgono all’interno di un unico spazio, possiamo anche dire che è fissa sull’ente e sullo spazio, nel primo caso focalizzazione fissa nel secondo esterna.

Il fruitore può anche ritrovarsi ad essere esterno alla narrazione, spettatore immobile di fronte agli eventi che accadono davanti ai suoi occhi. La visione del fruitore è soltanto il palcoscenico dove si svolgono le azioni. Per il terzo caso (3), nel quale il fruitore è esterno alla storia ma ha accesso a un’analisi interna degli eventi, troviamo il cortometraggio Special Delivery dove il fruitore è eterodiegetico ma ha accesso a informazioni privilegiate sui sentimenti o intenzioni che mostrano tutti e due i personaggi all’insaputa dell’altro, e tutto ciò contemporaneamente grazie alla visione aprospettica. Si può dire, quindi, che in questo caso il 360° compie il suo ruolo di offrire la sensazione di onniscenza al fruitore, con una prospettiva zero e focalizzazione interna.

Nel quarto e ultimo caso (4) il fruitore rimane solo spettatore degli eventi, può soltanto esplorare la scenografia. Un magnifico esempio è Dreams of Dali, una ripresentazione computerizzata del mondo fantastico del pittore surrealista Salvador Dalí. Il mostratore filmico, con un piano sequenza di volo, e il narratore filmico, mediante suoni diegetici e extradiegetici (es: alcune frasi di Dalì), immergono il fruitore in un sogno di Dalì. Immagino che in una narrazione transmediale dove in un primo momento vediamo Dalì che sogna, questo pezzo potrebbe anche essere considerato una sorta di metadiegesi, ma non è il caso. La prospettiva è zero mentre la focalizzazione è esterna.

Un caso interessante l’ho trovato nel cortometraggio Find The Truth. Come il titolo e la descrizione del video accennano, solo alla fine scopriamo chi siamo dentro alla storia. Inizialmente abbiamo la sensazione di essere un fruitore del tipo (3), esterno al racconto e testimone dei fatti, ma mano a mano che i personaggi si rivolgono a noi siamo portati a pensare di essere un fruitore del tipo (2) interno alla storia e con “interazioni” con i personaggi, per scoprire alla fine che siamo sempre stati un fruitore del tipo (1), ovvero il protagonista della storia.

Una delle principali conseguenze dei media digitali è che lo spettatore non è più un fruitore passivo che cede all’ineluttabile scorrere del tempo, ma grazie al 360° e alla moltiplicità di situazioni che si manifestano contemporaneamente, è costretto ad alternare la visione e la lettura. Il fruitore sperimenta allo stesso tempo una visione immersiva e un controllo attivo che coesistono nella narrazione di stati in sovrapposizione sui quali l’utente sceglie come e quando cambiare la sua posizione. “Con la scomparsa dello spettatore, cosa succede con lo spettacolo? Invece del mondo come palcoscenico troviamo il mondo come gioco” (Daly, 2010).

3. Sulla distanza

Siamo testimoni della materializzazione di quello che Borges ha chiamato Aleph: la visione del mondo in una sfera dove tutto succede contemporaneamente e che parallelamente rappresenta la frustrazione del fruitore di non poter comprendere e osservare tutto nello stesso momento. In effetti la visione circolare del 360° permette la contemporaneità degli eventi e obbliga il grande immaginatore a creare una racconto dove diverse storie o eventi possano coesistere nello stesso spazio in modo che ovunque il fruitore fissi lo sguardo possa trovare un elemento con una determinata carica semantica. Se in questo momento ci guardiamo intorno a 360°, troveremo centinaia di dettagli che offrono informazione del mondo che ci circonda, della realtà. Nei cortometraggi citati nel capitolo precedente Find The Truth (3) e Dreams of Dali (4), per nominare solo due (il primo fatto a ripresa diretta della realtà e il secondo generato al computer), possiamo trovare che questa condizione del 360° viene rispettata: ovunque si giri la testa c’è un dettaglio o una piccola azione che rende l’esperienza più vera. Questa ricchezza nell’informazione e la mancanza di intermediazioni fra il fruitore e la storia ci avvicina al concetto di Distanza, in particolare del racconto evenemenziale. Nel mondo della realtà virtuale attraverso un dispositivo oculare (HMD), l’immersione e di conseguenza l’immedesimazione viene tante volte data per scontata, e può succedere lo stesso con le narrazioni interattive in generale. Ma una vera empatia con la narrazione trova la sua base nelle regole della distanza della narratologia classica: l’assenza di un narratore, la velocità bassa e un grande volume di dettagli “gratuiti”. Per approfondire ognuno di questi concetti prendo in considerazione i suggerimenti che lo Story Studio di Oculus Rift (Storystudio.oculus.com, 2015) fa per i prossimi autori di storie a 360°, lezioni imparate in prima persona durante la produzione del loro primo cortometraggio per VR Lost (2015).

3.1. L’assenza di un narratore:

Come abbiamo già accennato, una delle principali differenze fra il film e la VR è data dal controllo totale sulle inquadrature di cui gode la cinematografia tradizionale. Ciò nonostante, il meganarratore deve sapere come guidare l’esperienza del fruitore e il suo vivere il racconto. I movimenti di camera e il suo posizionamento, il disegno sonoro diegetico e extradiegetico, l’assicurarsi che il fruitore non si perda gli eventi cruciali della storia mentre guarda dal lato sbagliato, il cambio di scena, sono scelte che l’autore deve fare in modo sottile e naturale. Questo ci riporta alle figure di mostratore e narratore filmico dove la realizzazione e in particolare il montaggio hanno il compito di far scorrere la storia indipendentemente dal percorso visivo del fruitore; deve esistere la consapevolezza della libertà di sguardo del fruitore senza che questo significhi un sacrificio per il racconto.

Come si può, dunque, quando si lavora in modalità 360°, essere sicuri del fatto che il fruitore sta guardando nella direzione giusta al momento giusto? Fino ad oggi questo compito è stato affidato al suono oppure a un soggetto che si muove verso una determinata direzione nella scena o addirittura a una scenografia allestita in modo da convogliare lo sguardo del fruitore verso le aree “giuste”. Il pericolo di questa forzatura consiste nel rendere la storia troppo artificiale. Se però si decide di non forzare lo spettatore a guardare verso un determinato punto, diventa più importante creare un ambiente interessante in tutte le direzioni, cercando di stimolare la sua curiosità, perché sarà proprio questa curiosità a invogliarlo a ricoprire un ruolo più attivo nella storia. A quel punto, può avere inizio il succedere degli eventi.

3.2. La densitá d’informazione e la velocità:

Nel contesto della narrazione in 360°, un intorno povero d’informazione può essere percepito come vuoto o fittizio. Per raggiungere la simulazione del reale o “il più vero del vero” e l’immedesimazione del fruitore, deve esserci una certa densità di elementi capace di riempire lo spazio e la scena, e si deve concedere al fruitore un tempo adatto all’esplorazione. Anche se, come nell’aleph di Borges, il tempo per il fruitore scorre in modo lineare, nel 360° non dovrebbe mai esserci soltanto un evento verso cui guardare, perchè le modalità di “scoperta” della storia possono non esserlo. Tanto le storie come il racconto devono svolgersi tridimensionalmente, ricalcando l’esperienza dello spazio intorno a noi. I professionisti consigliano di pensare la storia in termini di momenti piuttosto che di azioni svolte dai personaggi. Ad ognuno di questi momenti viene dato un tempo in modo che lo spettatore possa comprendere ogni tappa della storia senza perdere il senso della sua struttura. La novità della visione a 360° e il fatto di essere trasportato in un nuovo mondo può già essere sconvolgente e il fruitore può sentire il bisogno di un momento di preparazione per ubicarsi nel contesto del suo “viaggio” (Storystudio.oculus.com, 2015).

Nel suo lavoro Narratology and Media(lity), Wolf cita Fludernik per evidenziare come la dissoluzione dell’azione è diventata la spina dorsale dello studio della narratività odierna, in quanto cerca di includere il ruolo dell’“esperienza” e del flusso di coscienza nel campo della narrazione moderna. Nonostante ciò, la capacità di sperimentare si estende al di là della narratività verso l’esperienza e l’illusione estetica, perchè una storia è una concatenazione di eventi e questa è l’essenza della narrazione, perciò anche se l’esperienzialità ha tanto valore, l’azione rappresentata deve comunque essere presente in una narratologia transmediale (2011:163). Pare allora che la narrazione diventi una concatenazione di momenti che hanno un carattere evenemenziale, ma a differenza del cinema il peso della scena/momento non risiede totalmente nell’azione dei personaggi.

4. Il sogno panottico della narrazione?

Il punto di partenza di questo lavoro era cercare di avvicinare la visione 360° ai concetti narratologici di prospettiva, focalizzazione e distanza e capire se la sola possibilità fisica di avere una visione a 360° dell’ambiente circostante può rappresentare una narrativa naturalmente aprospettica. Ciò nonostante, dagli esempi visti finora, gli elementi narratologici in atto rimangono indipendenti dalla sola possibilità tecnica della visione a 360°, anche se vengono ridefiniti. In questo caso l’analisi narratologica di Jost e Gaudreault applicata al cinema può dare delle linee guida per la fondazione di una narratologia applicata al contesto della realtà virtuale e dei prodotti audiovisivi a 360°.

Deve esistere per forza un’evoluzione narratologica, dato che sono cambiati i rapporti fra autore, narratore, fruitore e storia stessa. Il narratore, qui come nel cinema, viene sostituito dal mostratore filmico e dal narratore filmico, che rispondono alla creazione di un meganarratore o grande immaginatore, anche se questo non esclude l’utilizzo di una voce narrante. Anche se in un primo momento quello che non viene narrato viene mostrato, questo elimina la figura tradizionale del narratore ed è il fruitore che può situarsi, come nella letteratura, all’interno o all’esterno della diegesi, avendo più o meno accesso all’informazione interna dei personaggi. Il racconto soffre l’assenza della semantica e sintattica della pianificazione cinematografica e questa viene sostituita da nuovi concetti come la densità evenemenziale dello spazio e la ridefinizione di parametri come il tempo. Anche se gli esempi citati prima sono solo i primi esperimenti in questo nuovo genere, la poca consistenza delle loro narrazioni può demotivare fruitori web perchè, come abbiamo visto, la maggior parte delle situazioni proposte non riescono a offrire un mondo narrativo complesso. E’ anche vero che la storia si adatta alla contemporaneità della tridimensionalità dello spazio e passa da essere una concatenazione di azioni ad essere una concatenazione di momenti, mettendo pertanto in discussione il ruolo dell’autore, chi deve, quindi, abbandonare la pretesa di controllo totale su quello che vede il fruitore e permettergli la libertà di scoprire la storia da sé.

Come avevo accennato all’inizio di questo lavoro parlando della consapevolezza della novità di questo mezzo, sostengo l’idea di Wolf quando dice che comunque sia “non è possibile sperare che il complesso concettuale della narratologia letteraria possa esistere nello stesso modo nei territori delle nuove narrazioni” (2011:174). In effetti sono d’accordo con l’idea che il mezzo non è il destino e non basta la visione a 360° per raccontare una buona storia, se l’immedesimazzione fisica viene già data dalla “prigione dell’occhio”. La sfida posta agli autori concerne le modalità per guidare il fruitore attraverso la concatenazione di momenti in modo naturale, evitando che la storia venga forzata o precipitata, e che il fruitore provi straniamento per una situazione troppo artificiale.

Per chiudere questo cerchio, ritorno a Oettermann, e faccio la parafrasi di un paragrafo che può spiegare il momento di sviluppo di questa “nuova” tecnologia e che si applica in modo molto coerente alla nostra Era e alla velocità con cui innoviamo: “Né il Panopticon né il Panorama, sono mai stati all’avanguardia dei loro tempi; ognuno a modo suo, entrambi fenomeni erano il riflesso del pensiero più progressista e liberale della loro epoca. Da queste circostanze emerge il paradosso che il panorama sia diventato obsoleto con la sua prima presentazione. Allo stesso tempo cercava di nascondere il suo anacronismo riproducendo se stesso in nuove variazioni apparentemente diverse con i soggetti di moda. In questo modo continuò per un secolo cercando di capire le necessità di un grande pubblico che non aveva avuto neanche un piccolo ruolo nella sua creazione” (Oettermann, 1997:47).

Videografia 360

Mateas, M & Stern, A. (2005)Façade disponibile su http://www.interactivestory.net/

Valenzuela, E.T. [BlackBoxTV] (2015, Ottobre 28) Five Nights at Freddy’s 360 Challenge [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=P0wbVfpOCvI

Made by two students from Hamar, Norway [Hans Kristian Bergan] (2015 Agosto 12). Happy Birthday [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=v09F25__MCQ

Oculus Story Studio [Story Studio] (2015, Luglio 28). Henry [Video] Tratto da https://vimeo.com/134754691

Tuason, I. [DimensionGate]. (2015, Ottobre 17). Ding Dongs [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=Hx_1Io6_I5Y

Ruffle, T. [Google Spotlight Stories] (2015, Dicembre 21). Special Delivery [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=XiDRZfeL_hc

[The Dali Museum]. (2016, Gennaio 21). Dreams of Dalí [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeIocAcU

Author non available [WOWOWofficial]. (2015, Maggio 31). Find The Truth [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=x3dhMxf7-QM

Bibliografia

Brooks, C. & Warren, R.P. (1943) Focus della Storia, Focus della Narrazione, Distanza. In

Meneghelli, D., Teorie del punto di vista. Scandicci: La nuova Italia editrice.

Chatman, S. (1989). Story and discourse: Narrative structure in fiction and film. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Daly, K.. (2010). Cinema 3.0: The Interactive-Image. Cinema Journal, 50(1), 81–98. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40962838

Gaudreault, A., & Jost, F. (1995). El relato cinematográphico: Ciencia y narratología. Barcelona: Paidós.

Gerard Genette. (1976) Focalizzazioni. In Meneghelli, D., Teorie del punto di vista. Scandicci: La nuova Italia editrice.

Lubbock, P. (1998) Il Problema del Punto di Vista. In Meneghelli, D., Teorie del punto di vista. Scandicci: La nuova Italia editrice.

Manovich, L., & Busnelli, T. (2002). Il linguaggio dei nuovi media. Milano: Olivares.

Nite, S. (2015.). Virtual reality insider: Guidebook for the VR industry [Versione per Kindle]

Oettermann, S. (1997). The panorama: History of a mass medium. New York: Zone Books.

Ryan, M., (2014) Story/Worlds/Media: Tuning the Instruments of a Media- Conscious Narratology. In Ryan, M., & Thon, J. Storyworlds across media: Toward a media-conscious narratology. Lincoln: University of Nebraska Press.

Storystudio.oculus.com,. (2015). 5 Lessons Learned While Making Lost . Retrieved 25 January 2016, from https://storystudio.oculus.com/en-us/blog/5-lessons-learned-while-making-lost/

Tornitore, T. (2013). Della Narratologia [Versione per Kindle] Genova: Genova University Press

Van Boeschoten, R (2011),"Interactive media: image storytelling", Journal of Management Development, Vol. 30 Iss 3 pp. 284 - 296

Wolf, W (2011) Narratology and Media(lity): The transmedial expansion of a literary discipline and possible consequences. In Olson, G., Current trends in narratology (pp 145 - 180). Berlin: De Gruyter.