Shooting an Interactive VR Film: Zena's Case Study

“Shooting an Interactive VR Film: Zena's Case Study” Chapter of the Volume “Looking Forward, Looking Back: Interactive Digital Storytelling and Hybrid Art Approaches” by: Rebecca Rouse, Mara Dionisio

ZENA is an immersive and interactive film set in Genoa, Italy. The story unfolds in a 360º environment created through 360° high-definition video capture developed to create virtual reality experiences such as Cinematic VR (cVR). In ZENA, the user plays an active role inside the narrative by taking part directly in the story: s/he decides which way to go in a Maze type structure (Ryan, 2015), if s/he wants to follow or ignore the advice of some character, or access extra information that contributes to story understanding. The narrative structure has been inspired by the labyrinth of alleys in the historic center of Genoa, where passersby come face to face with choices that lead them to interact with different environments and people. ZENA, which means Genoa in genovese dialect, was recorded inside the historical center of Genoa (Old Town), which is a World Heritage Site. The scenes, that develop in the alleys and in some important palaces in the Old Town, show these environments for the first time in VR.

The main objective of ZENA is to bring together an interactive film narrative inside a 360º environment to be enjoyed with a Head Mounted Display (HMD), in order to create an interactive and immersive cinematic experience: an Interactive VR experience similar to hyperfiction, in which the user rearranges a choice of story fragments into different configurations (Ryan, 2009), placing him/herself between a passive reception, as it is the case with cinema, and a highly active role, as in videogames. In this paper, the shooting process of ZENA is reported, highlighting the main challenges we faced and hindsight gained. For the production of ZENA, we based our methodology on the traditional cinematography production workflow, being cinema the audiovisual art form closer to this type of experience, but adapting it to Interactive Narrative (IN) (Dettori, 2016) and the immersive nature of Cinematic VR.

Looking Forward, Looking Back: Interactive Digital Storytelling and Hybrid Art Approaches

edited by: Rebecca Rouse, Mara Dionisio

This volume collects documentation of the 2017 International Conference on Interactive Digital Storytelling Art Exhibition and new scholarly texts from the artists involved. The work traces themes of Time & Tempo across Digital Poetics and Literature, Digital Heritage, and Urban Space and Politics.

This volume collects documentation of the 2017 International Conference on Interactive Digital Storytelling (ICIDS) Art Exhibition and new scholarly texts from the artists involved. The work traces themes of Time & Tempo across Digital Poetics and Literature, Digital Heritage, and Urban Space and Politics. Since 2013, the ICIDS Art Exhibition has been chronicled online, as well as documented in a printed catalogue.

This collection documents the 2017 exhibition, held in conjunction with the ICIDS conference at M-ITI Madeira Interactive Technologies Institute, Funchal, Madeira, November 14-17, 2017. This represents the first time the ICIDS Art Exhibition catalogue has been published, and it is also the first time the catalogue has been expanded to not only document the work presented, but also collect textual scholarship from a subset of the artists involved, reflecting on a range of challenges and questions in the field.

The blended nature of this volume, including contributions across traditional scholarship and theory as well as research-creation art practice helps to expand notions of knowledge production by highlighting and bringing together these multiple approaches in the interactive narrative field. In addition, the wide range of creative works exhibited here pushes the boundaries of what ‘counts’ as interactive narrative.

These two moves toward expansion (expansion of what research means; expansion of what is defined as interactive narrative) are meant as productive and generative provocations for the field.

Pages: 148

Language(s): English

Release Date: 30.11.2018

DOI: 10.1184/R1/7406924

ETC Press

ISBN: 978-0-359-11468-9

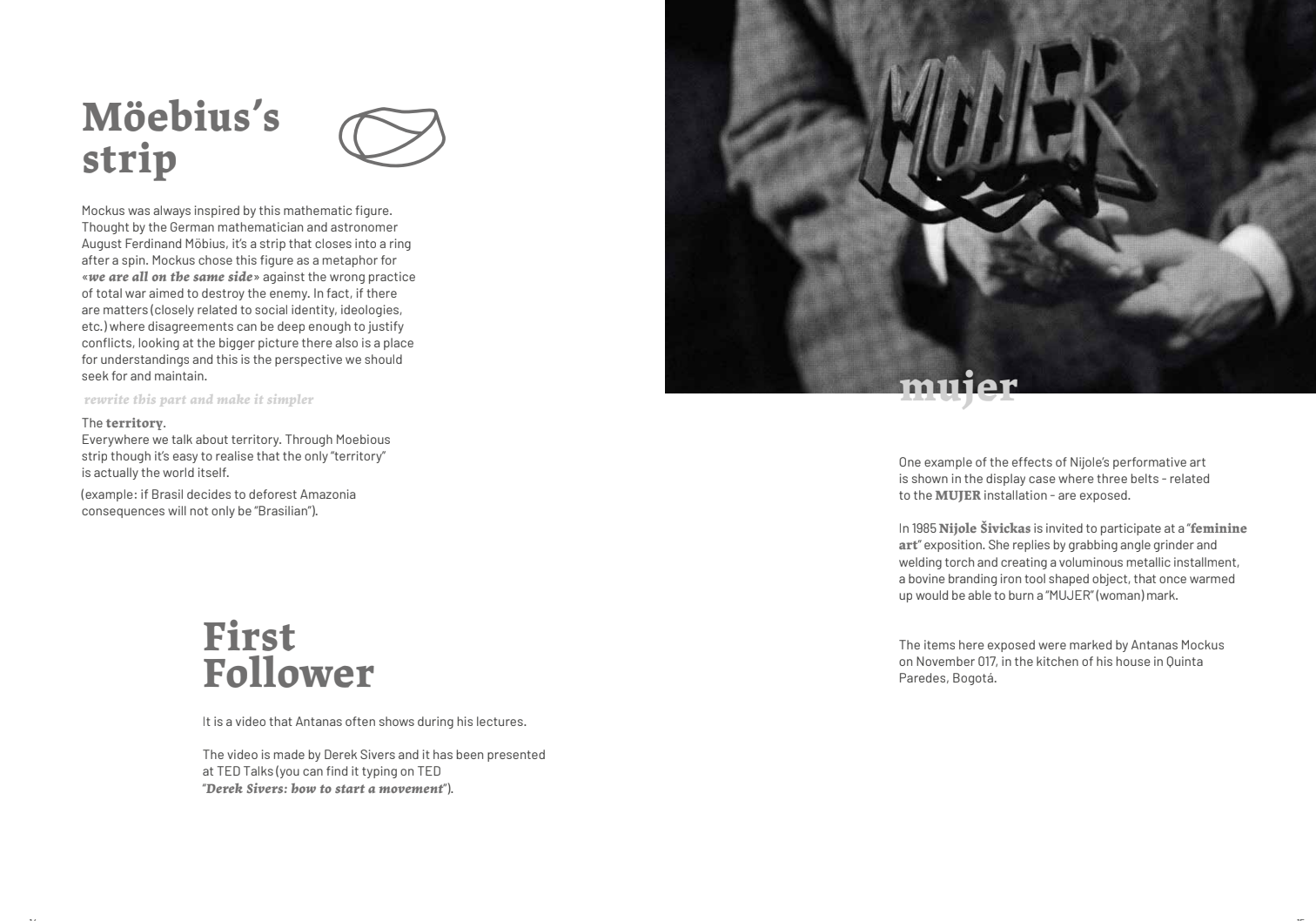

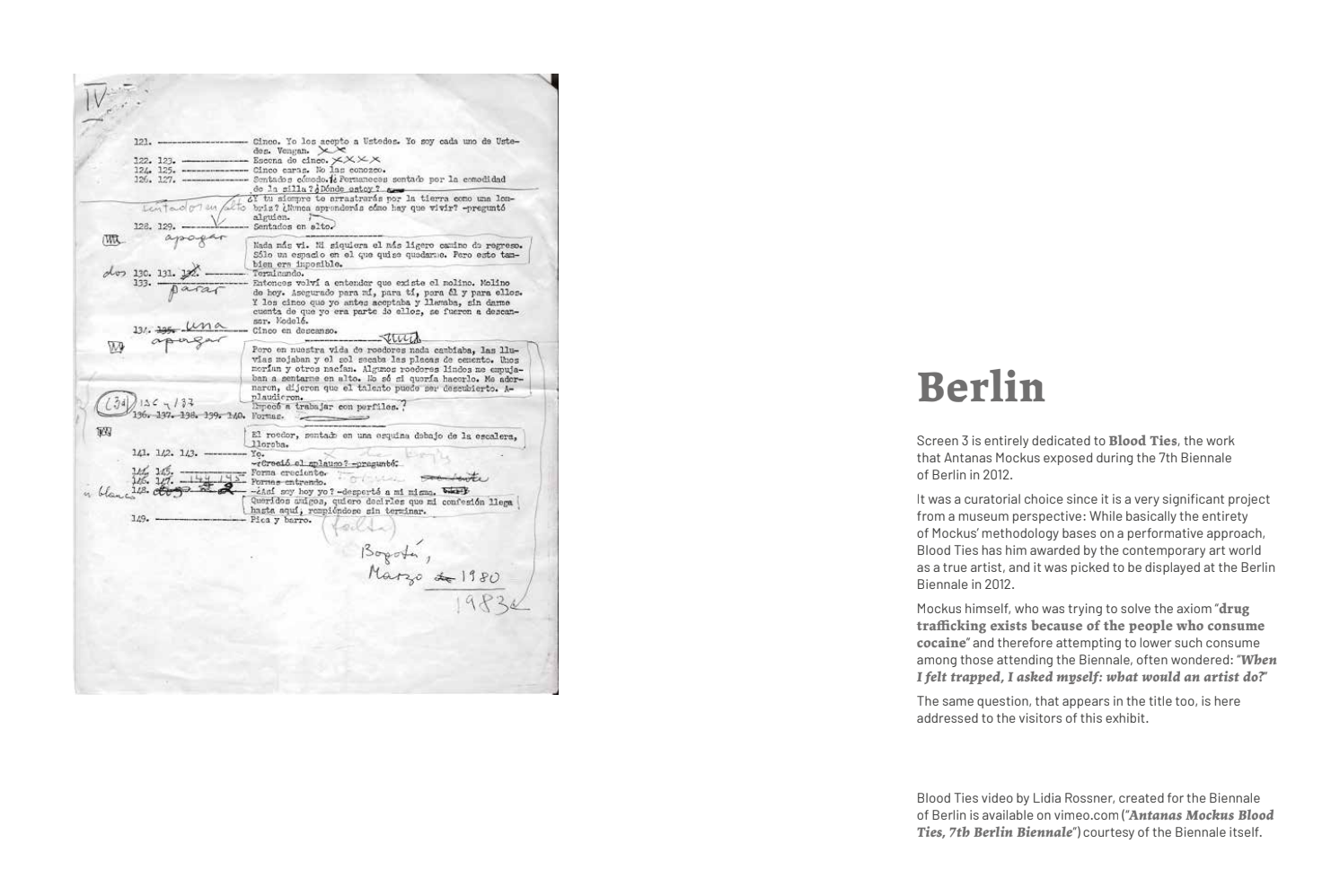

What Would An Artist Do? Arts & Politics Transmedia Exhibition

Una panoramica sulla vita, le opere e l’impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijolė Šivickas e il figlio Antanas Mockus, il sindaco che con l’arte e la pedagogia ha trasformato Bogotà.

La presenta, per la prima volta in Italia, la mostra “What would an artist do?” che sarà inaugurata alle 18,30 di venerdì 23 novembre al Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) e rimarrà aperta sino al 3 febbraio 2019.

Una panoramica sulla vita, le opere e l’impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijolė Šivickas e il figlio Antanas Mockus, il sindaco che con l’arte e la pedagogia ha trasformato Bogotà.

La presenta, per la prima volta in Italia, la mostra “What would an artist do?” che sarà inaugurata alle 18,30 di venerdì 23 novembre al Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) e rimarrà aperta sino al 3 febbraio 2019.

Grazie a materiali multimediali e a un'installazione in Realtà Virtuale, nello spazio di un’ora sarà possibile conoscere il potenziale espressivo, la forza creativa e i meccanismi di partecipazione attiva alla vita cittadina proposti dai due protagonisti.

Emigrata dalla Lituania in Colombia nel 1950, Nijolė Šivickas - spiegano i curatori della mostra, Christiana Fissore e Sandro Bozzolo – partendo dall’arte ceramica ha trasmesso al figlio strumenti inconsueti e estremamente innovativi nell’arte contemporanea e performativa che Antanas Mockus ha messo in pratica coinvolgendo otto milioni di cittadini.

Grazie alla sua gestione anticonvenzionale il numero degli omicidi è sceso del 50%, 66.000 famiglie hanno volontariamente scelto di pagare più tasse e la problematica Bogotá è diventata una capitale moderna ed efficiente.

A partire dai materiali raccolti per la realizzazione del film, di cui il Museo della Ceramica di Mondovì è partner di produzione, è stata concepita una mostra sorprendente nei contenuti, che ripropone, ampliata e riveduta, una riflessione di Antanas Mockus: "quando in politica non paiono esserci soluzioni possibili, è utile chiedersi: “cosa farebbe un artista?”.

Salon Olympia a Torino

Nella serata dedicata al lancio della raccolta di pellicole all'interno dei quartieri della Circoscrizione 3 del Comune di Torino, si è realizzata la rassegna Parole&Cinema coordinata da Edoardo Peretti.

Nella serata dedicata al lancio della raccolta di pellicole all'interno dei quartieri della Circoscrizione 3 del Comune di Torino, si è realizzata la rassegna Parole&Cinema coordinata da Edoardo Peretti, con la presentazione del libro “A raccontar la luce” di Sandro Bozzolo.

Ieri, 17 Ottobre 2018 abbiamo presentato lo spettacolo dedicato all'incredibile storia dei fratelli Francesco e Vincenzo Di Domenico, migranti italiani d'inizio Novecento e pionieri del cinema in Colombia. Lo spettacolo si compone di proiezioni di materiali d'archivio selezionate dall'autore e sonorizzate dal vivo da Pier Renzo Ponzo, il tutto accompagnato da brani estratti dal volume “A raccontar la luce”, interpretati da me.

Nijole's World Premier at DOK Leipzig

Our film Nijole will be premiered at the 61° edition of the Leipzig Film Festival. Next Masters Competition. Nominated for the MDR Film Prize. A lituanian-italian co-production.

DOK Leipzig 29. Oktober – 4. November 2018

61. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm

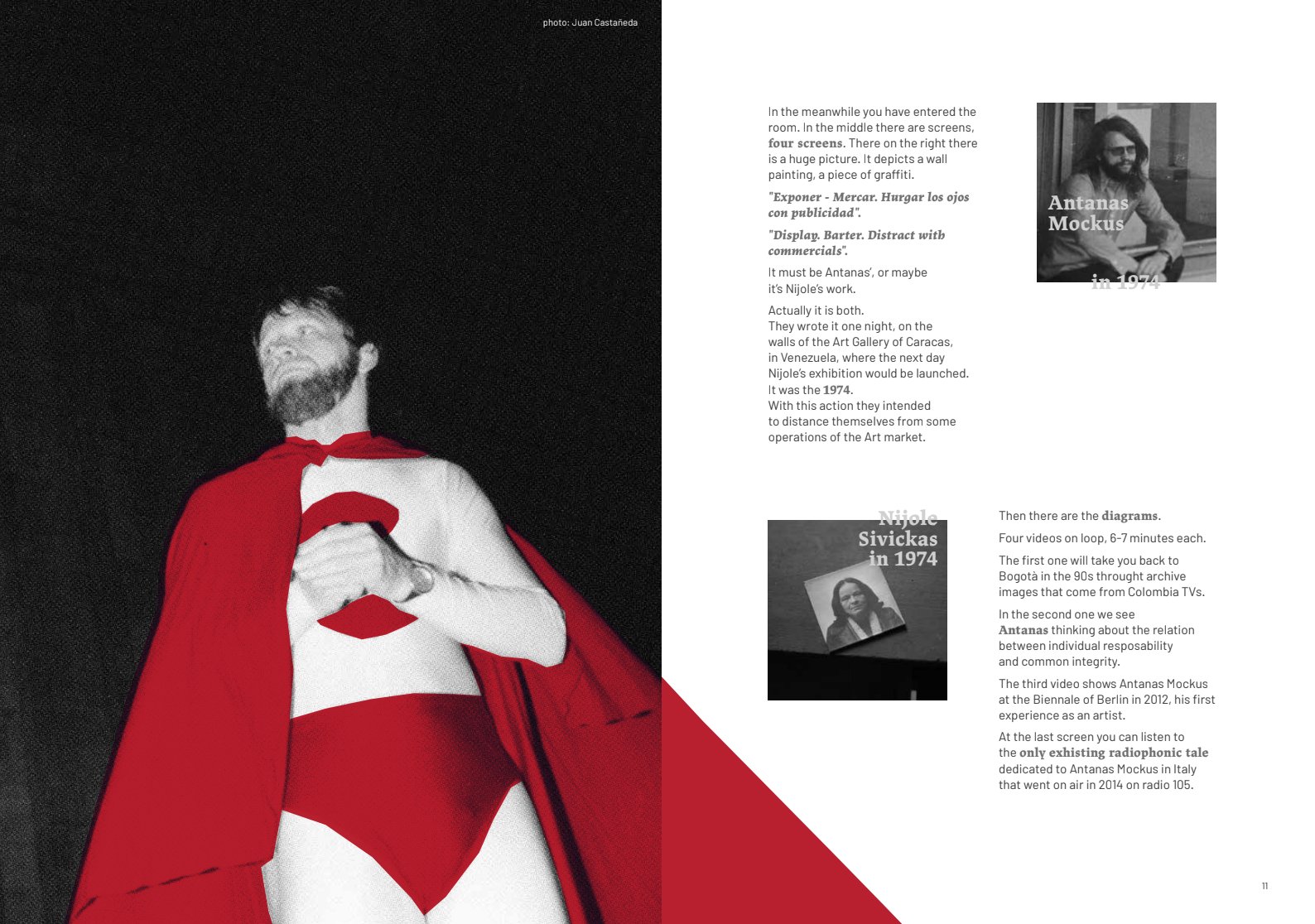

Antanas Mockus and I working on Nijole’s presentation “Works and Reflexions” at the Contemporary Art Center of Vilnius.

I am one of the 4 components of a trip to Lithuania in 2016: Nijole, Antanas, Sandro (the director), and me. Of the 4, today we are 3. We wanted to make a biographical film and we ended up making a film about the relationship between art and love, about freedom. This film, called Nijole, will become Cinema (with a capital C) in a few days: the world premiere will be at the 61st edition of the Leipzig Festival, the European documentary's temple; just a day after Herzog, in person, released his latest documentary; in the competition that highlights the next masters of the documentary. But this is nothing: the film will see the light in the country where Nijole was trained as an artist, and from which the conditions that later led her to Colombia arose. The film will be screened for the first time, only one month after his death. Those who will see this film, will see it, in its essence, next to the essence of his son Antanas (his work). Nijole yearned to make art without an object. This movie is that, it's herself, made light.

“Antanas Mockus was Mayor of Bogotá, several times Colombian presidential candidate, and voted into the senate in 2018. But this film is not about the politician, but about his 88-year-old mother, the idiosyncratic artist Nijolė Šivickas. She has consistently protected her private life from the public eye, agreeing only reluctantly to media interviews. Even her son knew almost nothing about her Lithuanian childhood. In her artistic practice, but also emotionally, she had turned her back on her homeland.

Now Nijolė has been invited to give a workshop on the occasion of a great retrospective in Vilnius. The film follows her and Antanas on this journey. It’s basically a son’s look at a mother whose independence and critical social spirit were his constant inspiration. Sandro Bozzolo and his team approach their protagonists with restraint, adapt the montage to their rhythm and focus on the rooms of their creative work, on Nijolė’s meetings with Antanas and their journey home together, which moves both deeply. The son takes his mother by the hand, as does this story of an outer and inner journey with the audience. Which events continue to shape one’s life and which had better be forgotten?”

Towards The Artificial Experience: Interactive Fiction in Cinematic VR at ZIP-SCENE

I will be sharing the results of my PhD Thesis in Interactive Fiction in Cinematic Virtual Reality at the ZIP-SCENE Conference, that will be held at the University of Art and Design, in Budapest, Hungary.

How cool is to show the main organizer as the ideal interactive VR-viewer. Surprise from Cecilia Maria Reyes, initial picture taken at #icids2017 mise-en-abyme photo by @orsidoczy at #zipsceneconference #budapest #vr #interactivestorytelling #immersionmodel — con Orsi Doczy y Xeh Reyes en MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

I will be sharing the results of my PhD Thesis in Interactive Fiction in Cinematic Virtual Reality at the ZIP-SCENE Conference, that will be held at the University of Art and Design, in Budapest, Hungary.

The topic of this year will be Perspectives on Digital Interactivity and Narrative in Performing Arts and VR

Le Marittime Irraggiungibili su Contemporaneamente

Ho avuto l'occasione di condividere l'esperienza de Le Marittime Irraggiungibili: Scenari Alpini a 360° al convegno Contemporaneamente 2016. Organizzato dal Piccolo Opificio Sociologico all’Università degli Studi di Firenze.

Ho avuto l'occasione di condividere l'esperienza de Le Marittime Irraggiungibili: Scenari Alpini a 360° al convegno Contemporaneamente 2016. Organizzato dal Piccolo Opificio Sociologico all’Università degli Studi di Firenze.

Ecco qui l'abstract book con i progetti che hanno partecipato a questi giorni pieni di input.

Master in Scrittura Creativa e Progettazione di Contenuti Digitali

Il Master formerà una nuova classe di figure professionali in grado di progettare, strutturare, dirigere e articolare attraverso i diversi dispositivi e sulle piattaforme web contenuti funzionali a percorsi rivolti agli utenti, realizzati per scuole, musei, riviste e televisione.

Il Master formerà una nuova classe di figure professionali in grado di progettare, strutturare, dirigere e articolare attraverso i diversi dispositivi e sulle piattaforme web contenuti funzionali a percorsi rivolti agli utenti, realizzati per scuole, musei, riviste e televisione.

Master Website

Il Salón Olympia allo Sponz Fest 2017

Sono stata invitata da Vinicio Capossela a fare parte dello Sponz Fest, festival che si svolge a Calitri, il suo paese d'origine. Tutto è nato nel 2016 quando gli ho raccontato la storia dei fratelli Di Domenico, due irpini nati a Castelnuovo di Conza, che si sono portati in giro il cinematografo all'inizio del '900 portando il cinema in Colombia per prima volta.

Sono stata invitata da Vinicio Capossela a fare parte dello Sponz Fest, festival che si svolge a Calitri, il suo paese d'origine. Tutto è nato nel 2016 quando gli ho raccontato la storia dei fratelli Di Domenico, due irpini nati a Castelnuovo di Conza, che si sono portati in giro il cinematografo all'inizio del '900 nelle Antille, Guyana, Venezuela e finalmente Colombia, dove hanno proiettato per la prima volta il cinema e hanno aperto al pubblico il primo cinema stabile a Bogotá. Vinicio si è ricordato e ha pensato che la storia meritava essere conosciuta nella terra da dove era partita.

Francesco e Vincenzo Di Domenico hanno creato per sempre un collegamento diretto fra l'Italia e la Colombia, fra l'Irpinia e il realismo magico di García Márquez. La loro storia è raccontata anche da Sandro Bozzolo nel suo libro "A Raccontar la Luce" e nel documentario diretto da Max Chicco "Salón Olympia: I fratelli del cinema" attualmente in fase di montaggio.

La storia è stata presentata all'Ex Cinema Rossini di Calitri, nella sezione pomeridiana denominata "Irpinia, Andata e Ritorno". Per raccontare la storia dei Di Domenico ho utilizzatto dei filmati d'epoca fatti dai fratelli Lumière, George Meliès, fratelli Pathè, Alberini e Santoni, e dei propri Di Domenico, i primi a filmare la Colombia. Il maestro Pier Renzo Ponzo ha creato degli ambienti meravigliosi per accompagnare la storia, mentre Christian Zecca ha dato voce ai racconti in prima persona di Francesco Di Domenico. Alla presentazione è venuto Michele Ianuzzelli, sindaco di Castelnuovo di Conza, chi si è portato dietro gli atti di nascita di Francesco e Vincenzo.

Durante la presentazione all'Ex Cinema Rossini

Con Michele Iannuzzelli, sindaco di Castelnuovo di Conza

Immersive Learning Research Network

I'm at Coimbra, Portugal. Tomorrow I'm going to present my paper "Screenwriting Framework for an Interactive Virtual Reality Film" in the Immersive Learning Research Network 3rd International Conference.

I'm at Coimbra, Portugal. Tomorrow I'm going to present my paper "Screenwriting Framework for an Interactive Virtual Reality Film" in the Immersive Learning Research Network 3rd International Conference.

The conference have been very interesting, the network is strong and the focus is clear: how to use avant-garde technologies in order to improve learning. Hololens, VR, AR and gamification are just some of the technologies presented in the conference.

Reyes, M.C (2017, June) Screenwriting Framework for an Interactive Virtual Reality Film. Paper presented at the 3rd Immersive Research Network Conference iLRN. http://castor.tugraz.at/doku/iLRN2017/iLRN2017OnlineProceedings.pdf

Nijole - Best Doc at FEST Pitching Forum

Our documentary project NIJOLE has its first AWARD! We got the - Envy Post Production Award for Best Documentary at FEST - New Directors New Films Festival pitching forum.

I had the opportunity to pitch the documentary project "Nijole", a movie that approaches for the first time the life and art of Nijole Sivickas, mother of Antanas Mockus, at the Pitching Forum of FEST - New Directors New Film Festival 2017, at Espinho, Portugal.

The project was selected as Best Feature Documentary Project. The film won the post-production price at ENVY studios in London, UK.

¿Hacia dónde van los medios?

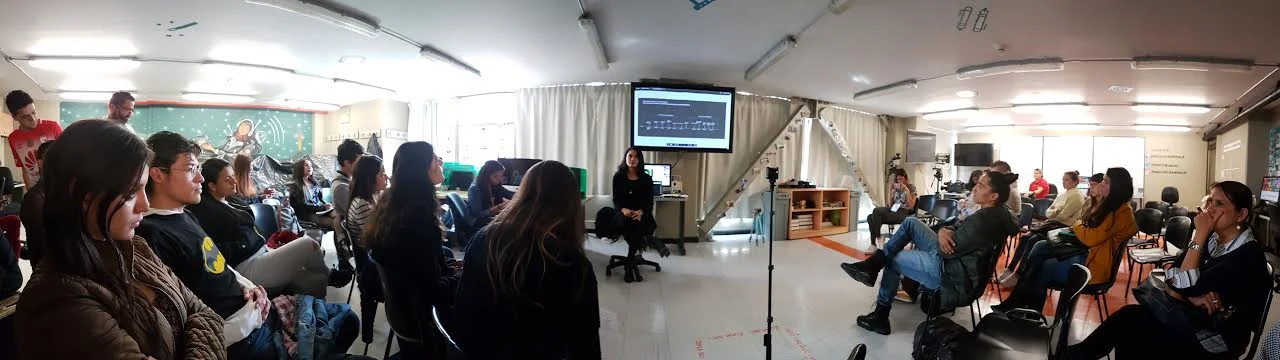

Esta es una entrevista realizada por los jóvenes del CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con motivo de mi charla "Ficción Interactiva en Realidad Virtual: Vivir la película" en el Openday del Laboratorio.

Esta es una entrevista realizada por los jóvenes del CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con motivo de mi charla "Ficción Interactiva en Realidad Virtual: Vivir la película" en el Openday del Laboratorio.

Gracias al equipo del CrossmediaLab por recibirme y abrirme este importante espacio.

Reflexiones sobre la narrativa interactiva en VR

Estuve conversando con el equipo de Taller Carángano, un espacio digital que reúne el talento de jóvenes colombianos en distintas artes.

En esta entrevista María Cecilia habla de los nuevos procesos de narración creativa que hay alrededor de las tecnologías de realidad virtual, nos comenta sus campos de aplicación y plantea una de las fronteras con que esta nueva forma de realidad se encontrará en un futuro próximo, uno que esta vez sí logrará sacarnos por completo de nuestro mundo.

Estuve conversando con el equipo de Taller Carángano, un espacio digital que reúne el talento de jóvenes colombianos en distintas artes.

TALLER CARANGANO

La Realidad Virtual y la metafísica después de Kant

Dada la tentación del ser humano a exceder los límites del conocimiento, y por tanto su inclinación natural hacia la metafísica, podría ser la realidad virtual (VR) el campo donde contrastar de manera empírica a través de la experiencia inmersiva cuestiones metafísicas que de otro modo no podrían ser experimentadas?

El proyecto de modernidad de Kant, explicado por Hoyos en la “La teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales: las ciencias de la discusión”, inicia con la crítica al positivismo científico y al reduccionismo de la modernidad en sí misma al confundir la modernidad, como crítica generadora de cultura, con los logros de la modernización. Un desarrollo material del mundo, que en muchos sentidos ha descuidado también su dimensión simbólica y cuya repercusión es visible todavía hoy. Kant reconoce los alcances y los límites del conocimiento obejtivo, para que a partir de ese reconocimiento se genere el sentido de la razón práctica, la imagen moral del mundo que trasciende la experiencia empírica. Esta trascendencia de la experiencia empírica entra en terrenos tramposos en los que surgen cuestiones gracias a la misma narturaleza de la razón, pero a las que no puede responder por sobrepasar todas sus facultades, se abre entonces la nebulosa de la metafísica. El objetivo de la crítica de Kant por tanto, es la crítica a la metafísica: “el campo de batalla de estas inacabables disputas”, reconociendo sin embargo el significado que puede tener para el hombre preguntarse por aquello que no puede conocer. Dada la tentación del ser humano a exceder los límites del conocimiento, y por tanto su inclinación natural hacia la metafísica, podría ser la realidad virtual (VR) el campo donde contrastar de manera empírica a través de la experiencia inmersiva cuestiones metafísicas que de otro modo no podrían ser experimentadas?

La razón genera principios a partir de la experiencia y justificados en ella misma, sin embargo su proceder continúa en un proceso de abstracción que la llevan a lugares cada vez más remotos que no logra contrastar por sobrepasar los límites de la experiencia. A qué conocimientos puede aspirar la razón prescindiendo de toda experiencia? En esta tesis propongo como espejo y como posible campo de batalla para estas disputas una neorealidad, a través de la VR, un avance tecnológico cuya fortaleza está basado en lo simbólico, aunque a nivel tecnológico pueda representar el último estado de evolución de los medios de comunicación. La potencia de la VR se basa en la creación de una realidad realística, que logre superar la incredulidad. Esta maquinaria como ninguna otra, necesita de una construcción simbólica compleja para generar en su usuario la sensación de presencia a través realismo de la experiencia, a partir del entendimiento y la causalidad, y la sensación de libertad que atañe directamente a la razón y su “búsqueda de lo incondicionado en lo condicionado”. Es decir, llama directamente a su conciencia basándose en la naturaleza perceptiva del ser humano en un ambiente virtual que no necesariamente está regido por las leyes de la naturaleza.

La VR ha sido definida por Chris Milk, creador de experiencias, como “el último medio, ya que mientras en otros medios la conciencia interpreta el medio, en VR la conciencia es el medio”. La VR, gracias a su materialidad, da un paso más allá en la búsqueda de la ruptura de la cuarta pared, encapsulando totalmente la capacidad cognitiva del usuario primordialmente a través del sonido y la imagen, aunque desarrollos futuros no muy lejanos lograrán conectar también sus emociones y movimientos con esa otra realidad. De este modo la VR, a diferencia de otros medios, crea un tipo de comunicación que va de conciencia a conciencia: ya no hablamos de contar historias sino de crear experiencias multisensoriales. Nos acercamos, desde el punto de vista de la creación, a la construcción de experiencias artificiales, que son reales en apariencia. Hasta ahora, sólo a través de los estados alterados de la conciencia y el sueño (no en vano Google nombró su empresa VR “Daydream”) hemos podido atenuar casi hasta su desvanecimiento la línea entre realidad física y realidad cognitiva. Sin embargo, a través de la VR este desvanecimiento entre ambas realidades se materializa: mientras más tiempo pasamos dentro del ambiente virtual propuesto por un creador, más orgánica y natural se hace a nuestro cerebro; mientras más realística es su interfaz, mayor será la inmersión y menor la incredulidad; mientras más avanzada es la tecnología, mejor será la representación sensorial gráfica y auditiva, más rápida e inteligente será la interacción con el ambiente virtual y sus agentes, como posible la inmersión a cuerpo entero.

El creador se enfrenta al reto de crear la sensación de libertad para el usuario, en los dos tipos de representación de libertad señalados por Kant: sensible e intelectual. En general, en los ambientes digitales no existe tal cosa como la libertad. La libertad queda relegada por una parte a la capacidad técnica del sistema y por otra a la creatividad del creador para prever todas las acciones y reacciones posibles del usuario dentro del ambiente virtual. La libertad por tanto es remplazada por un determinado nivel de agencia del usuario al interno de la realidad virtual, mayor es la agencia mayor es la sensación de libertad. En un ambiente virtual, no social sino unipersonal -o en otras palabras sin testigos-, donde la acción comunicativa se produce en apariencia, a través de la interacción con agentes sintéticos, y donde sus efectos no repercuten en el otro sino únicamente en el mismo usuario, se podrían experimentar sensaciones que de otro modo serían moralmente cuestionables.

Kant se pregunta si, dado el poder cognitivo de la ciencia moderna, queda algún sentido, algún ámbito para la metafísica, o si, por el contrario, ésta es pura ilusión, conciencia falsa, metarrelato, un imaginario más. La VR que propongo como campo metafísico, es un ambiente donde se puedan experimentar esos metarrelatos e imaginarios. Me imagino por ejemplo la representación de la idea de eternidad, el túnel que conecta la vida con la muerte, el volver a ser un feto en el vientre de una madre, cambiar de cuerpo, observar y sentir el mundo como un ser no humano, viajar el pasado a través de la reconstrucción visual de lo que nuestros historiadores, arquitectos, antropólogos y paleontólogos nos han contado que ha sido. Aunque de hecho esos imaginarios siguen siendo ilusión, conciencia falsa, razón especulativa, la materialización de esos presupuestos en una narrativa y la inmersión en ese ambiente virtual sí genera en cambio una experiencia que es real.

Kant denomina lo trascendental como todo conocimiento que se ocupa no de los objetos, sino el modo de conocer los objetos. Las posibilidades de la VR se afianzan en su estética trascendental, dado que el conocimiento de los objetos se nos da a través de la percepción sensible de ello en el espacio-tiempo. La VR ha comprendido que la experiencia no es de la realidad, sino de la relación con la realidad. Su novedad está en ser el primer medio que no comunica mensajes sino percepciones del mundo. Esta psuedorealidad o neorealidad puede sustituir a la realidad verdadera, hasta removerla o eliminarla, porque no constituye otra realidad sino que entra a hacer parte del ambiente vivido del sujeto. La VR, como industria cultural, está sujeta a la repetición de los clichés generadores de emociones y de los mecanismos de control para la creación de productos de consumo y por tanto anticultura. Siendo la conciencia el medio, y siendo la experiencia intransferible, el encapsular la conciencia olvida la interacción simbólica con el otro real como estructura de la experiencia social, este aislamiento del individuo puede generar pánico moral. Sin embargo, la VR podría constituir un lugar de convergencia para la bifurcación entre la hipertrofia de la ciencia y la atrofia de las otras dimensiones de la razón: la cultura, la crítica, la ética y la estética.

El peso de esta convergencia reside en la creación artística de experiencias significativas a través de un medio que despierta cuestiones fundamentales de la filosofía como ¿qué es lo real? ¿qué es la existencia? y que ofrece la posibilidad material de generar realidades alternativas que permitan experimentar en un cierto grado, esas cuestiones metafísicas que silenciadas por el positivismo han quedado circunscritas al ámbito privado del individuo.

Il silenzioso cammino dell'Umanesimo Digitale

Questo testo nasce dalla mia mente, e attraverso la tastiera del mio computer viene trasferito lettera dopo lettera, simbolo dopo simbolo, a un software che elabora un testo. Una volta terminato – cosa che pare ancora lontana – lo invierò all’editor di una rivista digitale, che lo pubblicherà su una pagina internet alla quale voi accederete attraverso un browser che utilizza il suo dispositivo per navigare in rete.

Questo testo nasce dalla mia mente, e attraverso la tastiera del mio computer viene trasferito lettera dopo lettera, simbolo dopo simbolo, a un software che elabora un testo. Una volta terminato – cosa che pare ancora lontana – lo invierò all’editor di una rivista digitale, che lo pubblicherà su una pagina internet alla quale voi accederete attraverso un browser che utilizza il suo dispositivo per navigare in rete. Rete invisibile che copre il globo terracqueo e connette ogni suo terminale alle autostrade dell’informazione. Il testo contenitore del messaggio, che viaggia attraverso codice binario, vi verrà presentato infine sotto una forma visuale.

Questo semplice esempio potrebbe così riassumere come il processo della comunicazione sia divenuto particolarmente esteso e complesso negli ultimi decenni, se non fosse che, dietro alla complessità delle fasi e delle mediazioni, l’immediatezza e il raggio di azione di cui godono i nostri pensieri nell’epoca attuale sono fenomeni che l’umanità non ha mai sperimentato in precedenza.

Il sistema binario, le reti, la comprensione, l’elaborazione quantistica hanno in comune il fatto di essere forme di astrazione del pensiero umano al servizio di se stesso. Tutte le aree della conoscenza si servono dei nuovi media per creare, elaborare, calcolare e comunicare. Negli ultimi anni, timidamente, il concetto di Umanesimo Digitale (Digital Humanities) ha iniziato a farsi strada tra le università, i centri di ricerca linguistici, i centri di archivi, le biblioteche e i musei, e i centri d’arte. Tuttavia, dall’avvento dei primi computer, l’umanesimo digitale è sempre stato presente, anche se la sua denominazione ha assunto, nelle diverse epoche, forme diverse. In un primo momento si parlava di computazione per le scienze umanistiche, anche se altre linee di applicazione iniziavano a servirsi dei computer per sviluppare le loro ricerche – per esempio, la linguistica computazionale.

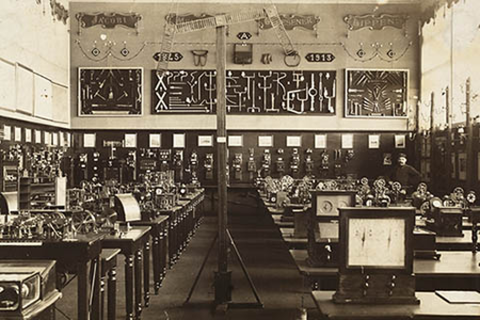

In realtà, la nascita dell’umanesimo digitale ha un inizio preciso. A metà degli anni ’40 del Novecento padre Roberto Busa completava la sua tesi intitolata “La terminologia tomistica dell’interiorità”, dedicata allo studio del lessico di San Tommaso d’Aquino, in particolare allo studio del concetto di “interiorità” espresso da San Tommaso con la forma “essere in”. Nella tentativo di completare la sua analisi terminologica alla ricerca della particella in, padre Busa un giorno si trovò di fronte a 10.000 schede scritte di proprio pugno. Si rese pertanto conto che il suo lavoro era così vasto che avrebbe avuto bisogno di un aiuto esterno, e perché no, automatico. Intraprese quindi la ricerca di una macchina che riuscisse, in maniera automatica, a catalogare il lessico di San Tommaso. Fu così come arrivò alle porte dell’IBM, dove conobbe suo presidente Thomas Watson, che gli mise a disposizione le sue macchine di schede perforate per realizzare lo studio.

Dopo le schede perforate arrivarono i nastri magnetici, e trent’anni più tardi padre Busa riuscì – nel 1980 – a completare l’opera alla quale aveva dedicato buona parte della sua vita: “L’Index Thomisticus”. Quell’anno l’opera fu redatta con un computer per applicazioni scientifiche e stampato con una stampante laser, divenendo il primo testo stampato con tale tecnica. Si trattò anche della prima volta in cui i calcolatori vennero utilizzati per una ricerca in un ambito completamente umanistico, aprendo il cammino e tracciando una sfida nella storia sia delle scienze umanistiche che dell’informatica. Sarebbe stato solo l’inizio di una relazione a doppio senso che fino ad oggi ha preso molte forme: da un lato le discipline umanistiche fanno ampio uso delle nuove tecnologie per creare applicazioni che sistematizzano il lavoro. In ambito linguistico, artistico, comunicativo, storico, letterario, sociologico, le macchine digitalizzano, archiviano e organizzano contenuti multimediali che custodiscono la memoria storica dell’umanità in giganteschi database di centinaia di terabytes e pochi metri quadri. D’altra parte, i computer disegnano migliori applicazioni tecnologiche al servizio della cultura, mentre analizzano l’influenza dei nuovi mezzi nei processi socioculturali.

La base filosofica dello studio di tutte le scienze umanistiche genera metodi che ci aiutano a comprendere la cultura (episteme), producendo a loro volta meccanismi per l’archivio e il controllo della memoria (technos). E’ proprio questo sguardo umanistico a porre sempre più domande, nel suo desiderio di giocare un ruolo fondamentale nello studio della mediazione digitali nei processi della cultura umana. Questo avviene soprattutto in un ambiente digitale che giorno dopo giorno estende il suo ambito di influenza sulla vita quotidiana, e il suo grado di vicinanza al corpo umano stesso. Dal momento in cui l’uomo iniziò a coltivare i suoi alimenti, a creare strumenti e a rappresentare artisticamente le sue idee, lo sviluppo tecnologico, che si muove guidato dalla necessità ma anche dalla fantasia dell’essere umano, ha avuto l’obiettivo di condurre l’umanità verso l’artificio, allontanandosi dal suo stadio primitivo. In questo senso, la realtà virtuale rappresenta uno dei maggiori gradi di astrazione che la coscienza dell’essere umano ha finora raggiunto: l’isolamento cognitivo in un corpo digitale che non solo rinchiude la mente dell’utente, ma che proietta la fantasia del creatore in un mondo audiovisivo. La realtà virtuale presuppone un salto per tutte le arti, quando si può contare con la possibilità di incapsulare la totale attenzione del ricettore.

La crescita demografica, lo sviluppo tecnologico e la sua massificazione, sommati alla velocità dell’informazione e alla sua influenza di accelerazione nelle dinamiche socioculturali di tutte le comunità che vivono sul pianeta, richiedono un lavoro semantico agile che consenta la digitalizzazione, l’organizzazione e la catalogazione di tutti i materiali multimediali che costituiscono l’enciclopedia attuale della conoscenza umana, per facilitare il loro studio alle attuali e alle future generazioni. Nonostante si tratti di uno sforzo titanico ed estremamente importante, cresce sotto l’ombra dell’incertezza che continua a caratterizzare l’astrazione digitale: un grande black-out elettrico o la distruzione fisica delle macchine che custodiscono e trasmettono i dati potrebbe riportarci, in un secondo, a quello stadio primitivo dal cui tanto abbiamo lottato per allontanarci, del quale ci continuiamo a vergognare. Le macchine intelligenti connesse a internet (IoT – IoE) che ci semplificano la vita quotidiana e che hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell’essere umano hanno anche un lato negativo: in molti dei casi non sapremmo sostituire manualmente il loro lavoro, se in un domani più o meno ipotetico dovessimo prescindere da esse.

In ogni caso, questo è un testo ottimista che considera le macchine nient’altro di quel che sono: uno strumento per il benessere e lo sviluppo umano.

E così mentre gli ingegneri creano e fanno funzionare le macchine, i naturalisti studiano la terra e i loro abitanti, i matematici, fisici e astronomi esplorano l’universo, e i filosofi e gli artisti si addentrano nelle profondità dello spirito, gli umanisti digitali silenziosamente tracciano le multiple connessioni tra la tecnologia e la cultura umana.

El silencioso camino de las Humanidades Digitales

En este momento usted está leyendo este texto a través de una pantalla, sea cual sea. Este texto nace de mi mente, es transferido letra a letra, símbolo a símbolo, a través del teclado de mi portátil a un software procesador de texto.

En este momento usted está leyendo este texto a través de una pantalla, sea cual sea. Este texto nace de mi mente, es transferido letra a letra, símbolo a símbolo, a través del teclado de mi portátil a un software procesador de texto. Una vez terminado, cosa que aún no ha sucedido, lo enviaré al editor de esta revista digital, que lo publicará en un website al que usted ha accedido desde el browser que utiliza su dispositivo para navegar en la red. Red invisible que cubre el globo terráqueo y conecta cada terminal a las autopistas de la información. El texto contenedor del mensaje, que viaja en código binario, viene presentado a usted finalmente a través de la forma visual. Este sencillo ejemplo trata de resumir cómo el proceso de la comunicación se ha extendido y complejizado en las últimas décadas, pero a pesar de la complejidad de las fases y las mediaciones, la inmediatez y el alcance que en la actualidad tienen nuestros pensamientos son fenómenos que la humanidad en su historia nunca vio, hasta hoy.

El sistema binario, las redes, la compresión, la computación cuántica son todas formas de abstracción del pensamiento humano al servicio del mismo. Todas las áreas del conocimiento se sirven de los nuevos medios para crear, procesar, calcular y comunicar. En los últimos años, tímidamente se escucha el concepto Humanidades Digitales (Digital Humanities) rondar entre universidades, centros de investigación lingüística, centros de archivo como databases, bibliotecas y museos, y centros de arte. Sin embargo, desde la aparición de las primeras computadoras, las humanidades digitales han estado siempre presentes, aunque su denominación haya tomado diversas formas. Inicialmente se hablaba de computación para las humanidades, aunque otras líneas de aplicación también iniciaban a servirse de las computadoras para desarrollar sus investigaciones, por ejemplo la lingüística computacional.

En realidad, el nacimiento de las humanidades digitales tiene un inicio muy preciso. A mediados de la década de los 40’s el padre Roberto Busa, terminaba de escribir su tesis titulada “La terminologia tomistica dell’interiorità”, dedicada al estudio del léxico de Santo Tomás de Aquino, en particular al estudio del concepto de "interioridad" expresado por Santo Tomás con la forma essere in (ser en). En su análisis terminológico y en su búsqueda por la partícula in, el padre Busa un día llegó a encontrarse con 10.000 tarjetas escritas a mano por él mismo. Llegado a este punto, se dio cuenta que su trabajo era talmente vasto que requería de una ayuda extra, y por qué no, automática. Inició entonces la búsqueda de una máquina que lograra de manera automática catalogar el léxico de Santo Tomás. Fue así cómo llegó hasta las puertas de IBM, donde conoció a su presidente Thomas Watson, quien le puso a disposición sus máquinas de tarjetas perforadas para realizar el estudio.

Luego de las tarjetas perforadas llegaron las cintas magnéticas, y treinta años después, el padre Busa logró en 1980 completar la obra a la que había dedicado una buena parte de su vida: “El Index Thomisticus”. Ese año el Index Thomisiticus fue escrito con un computador para aplicaciones científicas e impreso con una impresora láser, convirtiéndose en el primer texto impreso en la historia de la publicación literaria con esta nueva tecnología. Fue también la primera vez que las máquinas calculadoras estuvieron a disposición de una investigación en campo completamente humanístico, abriendo paso y marcando un hito en la historia tanto de las humanidades como de la computación. Este sería sólo el comienzo de una relación de doble vía que hasta el día de hoy ha tomado muchas formas: por una parte las humanidades hacen uso de las nuevas tecnologías para crear aplicaciones que sistematizan el trabajo de la lingüística, el arte, la comunicación, la historia, la literatura, la sociología, etc; digitalizan, archivan y organizan contenidos multimediales que contienen la memoria histórica de la humanidad en gigantes databases de cientos de terabytes y pocos metros cuadrados; y por otra parte diseñan mejores aplicaciones tecnológicas al servicio de la cultura mientras analizan la influencia de los nuevos medios en procesos socio-culturales.

La base filosófica del estudio de todas las ciencias humanísticas, genera métodos que nos ayudan a comprender la cultura (episteme) produciendo a su vez mecanismos para el archivo y el control de la memoria (technos). Es justamente esta mirada propiamente humanística, la que se está planteando siempre más preguntas y desea jugar un rol fundamental en el estudio de la mediación digital en los procesos de la cultura humana. Especialmente en un ambiente digital que cada día amplía su rango de aplicación en la vida cotidiana, y su grado de cercanía al mismo cuerpo humano. Desde el momento en que el hombre inició a cultivar sus alimentos, crear herramientas y a representar artísticamente sus ideas, el avance tecnológico, que se mueve guiado por la necesidad pero también por la fantasía del ser humano, ha tenido el objetivo de conducir a la humanidad hacia el artificio, al alejamiento de su estado primitivo. En este sentido, la realidad virtual representa uno de los mayores grados de abstracción de la conciencia que el ser humano haya alcanzado: el aislamiento cognitivo en un cuerpo digital que no sólo encierra la mente del usuario, sino que proyecta la fantasía del creador en un mundo audiovisual. La realidad virtual supone un salto para todas las artes, cuando se tiene la posibilidad de encapsular la total atención del receptor.

El crecimiento demográfico, el desarrollo tecnológico y su masificación, sumados a la velocidad de la información y su influencia en la aceleración de las dinámicas socio-culturales de todas las comunidades que viven en el planeta, requieren de un trabajo semántico ágil que permita la digitalización, organización y catalogación de todos los materiales multimedia que conforman la actual enciclopedia del conocimiento humano, en modo de facilitar su estudio a las actuales y futuras generaciones. No obstante esta sea una tarea titánica y extremadamente importante, crece bajo la sombra de la incertidumbre que representa al mismo tiempo la abstracción digital: un gran apagón eléctrico o la destrucción de las máquinas que almacenan y transmiten los datos, podría en un segundo devolvernos al estado primitivo del que tanto hemos luchado por alejarnos, del que tanto nos avergonzamos. Las máquinas inteligentes conectadas a Internet (IoT - IoE) que nos simplifican la vida diaria y que tienen un impacto positivo en el bienestar del ser humano, tienen también un lado negativo: en muchos de los casos no sabríamos reemplazar manualmente su labor, si mañana llegaran a faltarnos. Pero este no es un texto pesimista, es un texto optimista que ve las máquinas como lo que son: una herramienta para el bienestar y el desarrollo humano.

Es así que mientras los ingenieros crean y operan las máquinas; los naturalistas estudian la tierra y sus habitantes; los matemáticos, físicos y astrónomos exploran el universo, y los filósofos y los artistas se adentran en las profundidades del espíritu, los humanistas digitales silenciosamente entretejen las múltiples conexiones entre la tecnología y la cultura humana.

Publicado en: Revista Sentidos

Narrazione Interattiva in Realtà Virtuale: Vivere il film

Sono stata invitata al OpenDay del CrossmediaLab dell’Università di Bogotà Jorge Tadeo Lozano per parlare sulle diverse possibilità delle narrative che si possono sperimentare nella realtà virtuale.

Sono stata invitata al OpenDay del CrossmediaLab dell’Università di Bogotà Jorge Tadeo Lozano per parlare sulle diverse possibilità delle narrative che si possono sperimentare nella realtà virtuale. Se pensiamo al concetto Realtà Virtuale al di fuori del contesto tecnologico, troviamo una grossa ambiguità del termine che vuol dire qualcosa tipo: “la realtà virtuale è un evento o soggetto che è reale in effetto ma non di fatto”, quest’ambiguità gioca con quello che effettivamente succede quando utilizziamo un HMD (head mounted display) ovvero la maschera di realtà virtuale: la realtà fisica si allontana dalla realtà cognitiva, la nostra mente vive una realtà diversa a quella che vive il nostro corpo, situazione che possiamo vivere “in natura” quando dormiamo o sotto l’effetto di qualche sostanza psicodelica o anestisiante. Non in vano Google ha denominato la sua azienda per la VR “Daydream“.

Demo - Le Marittime Irraggiungibili

Inizia quindi una sfida per i creatori di contenuti. Abbiamo un nuovo mezzo a disposizione per raccontare storie che ora sono esperienze, e cambiano le regole del gioco. Per chi proviene da un background nettamente tecnologico e abbia voglia di creare esperienze complesse oltre alle situazionali, ha bisogno di iniziare a prendere in considerazione i concetti basilari della narrativa classica, la cinematografia e il teatro, perché sono queste arti quelle che offrono gli indizi e le chiavi per iniziare a decostruire il linguaggio della Realtá Virtuale, un linguaggio che in qualche modo possiamo intuire grazie alla educazione audiovisiva che abbiamo ricevuto grazie ai film e la tv, e alla educazione interattiva che ci ha offerto l’ipertestualità negli ultimi vent’anni. Non è un mezzo strano per noi, anche se è diverso da qualsiasi altro mezzo che abbia mai creato l’umanità e che poteva solo emergere oggi con gli sviluppi tecnologici. Nelle caverne, le chiese, le tombe e i panorami, l’uomo ha cercato di creare ambienti sferici che rinchiudono la visione umana per allontanarlo dalla realtà quotidiana, ciò nonostante solo ora la nostra coscienza riesce ad essere completamente estrapolata. Chris Milk, uno dei più riconosciuti creatori per VR, dice che la realtà virtuale è l’ultimo medium, il medium definitivo, perché se negli altri medium la coscienza interpretava il medium, in VR la coscienza è il medium.

In effetti, il creatore diventa una sorta di Dio, creando una realtá dove immergerá completamente al suo recettore, da dove il fruitore può solo uscirne togliendo la maschera. Emergono quindi tante domande: “come possiamo creare esperienze attraenti che riescano a mantenere l’attenzione del fruitore?” “come possiamo creare un senso di autonomia e libertà per il fruitore nel nostro universo narrativo?” “come possiamo dare un vero senso di realtà che permetta una vera immersione?”

Mentre l’era dell’informazione elettronica matura, l’era dell’esperienza inizia. Già nella storia dell’umanità migliaia di artisti ci hanno regalato un vasto numero di universi narrativi che possiamo riconoscere a colpo d’occhio. È ora di iniziare a pensare come portare questi universi a un mezzo che mette alla prova la nostra sensorialità e la nostra corporeità. E mentre diventiamo sempre più bravi a creare esperienze artificiali, alcune delle domande tradizionali della filosofia smettono di essere solo ipotesi. Nel momento in cui il nostro tempo trascorre in una realtà parallela diversa, nell’altrove, e anche se per un solo istante ci dimentichiamo della realtà -quella reale- cominciamo a chiederci cos’è la realtà, eppure, cos’è l’esistenza.

Nella prossima settimana svilupperemo un workshop con 12 studenti con l’obiettivo di creare due cortometraggi a 360º dove il tema centrale sarà la riconciliazione, tema molto importante in Colombia a proposito degli accordi di pace.

Published on: Carné di Ricerca Digital Humanities

CrossmediaLab - Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

L’uomo al centro del mondo: apáte, kátharsis e mímesis nella visione sferica

La recente comparsa di tecnologie a basso costo nate per consentire la fruizione di mondi virtuali a 360º, comporta la progressiva massificazione di un fenomeno non nuovo, ma che da sempre viaggia invece intimamente connesso all’uomo e alla sua necessità di imitare la realtà: la realtà virtuale.

Introduzione

La recente comparsa di tecnologie a basso costo nate per consentire la fruizione di mondi virtuali a 360º, siano esse attraverso un HDM (head mounted system, es: Oculus Rift), il web (YouTube, html5) o schermi panoramici, comporta la progressiva massificazione di un fenomeno non nuovo, ma che da sempre viaggia invece intimamente connesso all’uomo e alla sua necessità di imitare la realtà: la realtà virtuale. In questo particolare momento storico ci ritroviamo davanti a un fenomeno non ancora esploso nelle sue effettive potenzialità, ma che dagli anni ‘60 del Novecento si prepara per diventare il prossimo mass medium, e che inizia a muovere i primi passi per raggiungere ogni singola persona: mentre gli headset si fanno più economici, artefatti relativamente semplici come la Google Cardboard permettono a qualsiasi persona con uno smartphone di convertire il loro strumento in un dispositivo di visione stereoscopica. In questo articolo voglio mettere in evidenza il primo addattamento estetico generato dalla fruizione di ambienti a 360º nel corso degli anni: la collocazione del fruitore al centro dell’asse visuale. Con il fruitore collocato al centro del corpo virtuale mi propongo di capire le tre derivazioni del processo percettivo proposto dai sofisti: apáte, kátharsis e mímesis.

I

La vera rivoluzione nella costruzione di mondi a 360º e nella loro fruizione è la collocazione dell’utente: al centro, in un punto dal quale può muovere la testa e osservare il mondo, così come avviene nella vita reale. L’esperienza risiede nell’immedesimazione di chi si ritrova nel “nuovo mondo”. Questo tipo di visione non è particolarmente nuova: nel suo libro The Panorama: History of a Mass Medium, Stephan Oettermann accennava che il principio di base del panorama consisteva nell’appropriazione visuale della natura, concetto presente nella natura della realtà virtuale stessa, che tuttavia lavora nello sviluppo di una realtà simulata anche attraverso altri sensi, quali l’udito e il tatto. Ed è proprio questo desiderio dell’uomo di appropriarsi della natura ciò che unifica i tentativi precedenti, che iniziano già nella prime rappresentazioni pittoriche di scene quotidiane nelle caverne.

Nel 1787 Robert Baker brevetta il Panorama, chiamato inizialmente La nature a coup d’oeil, una pittura paesaggistica sferica, dove lo spettatore veniva situato al centro e da lì poteva camminare osservando il dipinto intorno a sè. Nello stesso periodo nasce anche il Panopticon, un carcere dove utilizzando effetti di luce i prigionieri potevano essere costantemente osservati da una torre di controllo situata al centro della costruzione. Questi due invenzioni appaiono in piena rivoluzione industriale, in un momento in cui si viveva anche una specie di rivoluzione della visione: erano nati i primi binocoli e microscopi, e con l’apparizione della mongolfiera e la costruzione dei belvedere, il concetto di orizzonte, tanto apprezzato da Goethe, cominciava a essere elaborato dall’uomo comune. Il modo in cui l’uomo osservava il mondo intorno cambiava radicalmente. Nel secolo seguente, il panorama divenne uno strumento indispensabile per la geografia, più utilizzato delle stesse mappe: “mentre la lettura di una mappa è una tecnica che viene imparata, chiunque con alcuni anni di istruzione elementare può capire un panorama”; inoltre, ciò che rendeva vincente il panorama sulla mappa era la possibilità che offriva di rivivere l’esperienza di trovarsi sulla vetta. Anche oggi, con i più avanzati sistemi di realtà virtuale, non c’è dubbio che quello che attira l’attenzione è precisamente la possibilità di vivere un’esperienza che sembra reale.

Come il panorama e il panopticon situano il fruitore al centro dell’opera in modo che questi possa scoprirla nel suo complesso, o gli affreschi che raccontano storie nelle chiese italiane, non penso sia una casualità che Wladyslaw Tatarkiewicz apra l’introduzione del suo libro Storie di Sei Idee, con Giovanni Pico della Mirandola, presente nel suo Discorso sulla dignità dell’uomo (1486) “Ti ho posto al centro del mondo, affinché con maggiore facilità tu possa guardarti intorno e vedere ciò che è. Ti ho creato come essere né celeste né terreno [...] affinché tu possa da solo formarti e superarti.” E pare infatti sia Pico della Mirandola il primo a situare l’uomo al centro di una visione a 360º della conoscenza del mondo, seguito da Giulio Camillo Delminio, che nel suo Teatro della Memoria (1550) cercava di ordinare tutta la conoscenza dietro immagini mnemoniche provenenti dalla mitologia in modo che dal centro lo spettatore avesse accesso visivo all’informazione. Questo sistema di organizzazione della conoscenza del mondo molti lo riconducono al web semantico, che collega i dati attraverso metadata che richiamano al loro significato.

Lo stesso termine di panorama, nato inizialmente per designare una nuova espressione pittorica, la cui caratteristica principale era la circolarità, è diventato nel linguaggio comune una metafora di “visione olistica” in generale. Tanto nell’oggetto artistico come nella metafora si mantiene però il presupposto che l’uomo viene situato al centro della visione in modo che possa senza disturbi analizzare l’informazione che gli viene offerta dall’esterno.

II

Fig 1. Dreams of Dalí https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeIocAc

La rivoluzione nel paradigma della fruizione, dove il fruitore viene situato all’interno di un ambiente virtuale, pare avvicinarsi sempre di più, con la comparsa di progetti artistici a 360º multi dispositivo, usufruibili attraverso Youtube, visori per smartphone o Oculus Rift. Un esempio notevole è Dreams of Dalí (Fig 1), una rappresentazione - in questo caso interamente generata al computer - dell’universo artistico di Dalí. Anche se il mezzo di fruizione cambia considerevolmente la capacità d’immersione dello spettatore (non è lo stesso utilizzare un headset e muoversi nello spazio ruotando la testa o muovere l’immagine usando il mouse) dal punto di vista della creazione il punto di partenza è sempre lo stesso. Come un’arte nuova e in evoluzione, questi progetti audiovisivi vengono creati a partire dai concetti del linguaggio cinematografico tradizionale, ma le differenze fra un mezzo e l’altro spingono verso la creazione di un linguaggio proprio. A tal riguardo Roberto Diodato, nel capitolo The Virtual Actor-Spectator del suo libro Aesthetics of Virtuality, presenta una riflessione sulle diverse narrazioni nella realtà virtuale e le mette in contrasto con il cinema stesso, dove d’immediato sorge il problema del punto di vista. Diodato concepisce il cinema come il culmine della prospettiva e della estrema oggettivazione del punto di vista che crea una distanza fra lo spettatore e l’opera. Questa distanza tanto fisica quanto cognitiva permette la contemplazione della diegesis, mentre l’immedesimazione dello spettatore risiede nella sua identificazione con la storia, e questa, come in letteratura, è compito della narrazione.

Nella visione a 360º, invece, il fruitore è circondato dall’ambiente virtuale e si ritrova immerso nell’universo narrativo, soprattutto se l’esperienza si sviluppa con l’utilizzo di un headset, dove l’occhio - e la pshiche - si trovano letteralmente prigionieri nell’altrove. La distanza fisica che esiste fra lo schermo e l’occhio sparisce, e la mente umana si ritrova in un ambiente virtuale che richiede non solo la sua capacità cognitiva ma anche quella fisica all’interno della sfera. In questo senso Barker aveva già anticipato una riflessione molto azzeccata su ciò che sarebbe accaduto più di un secolo dopo con l’avvento della realtà virtuale, riferendosi al suo panorama: Non è magia; la magia non può, in modo più efficace, illudere l’occhio, o indurre la credenza della reale esistenza degli oggetti. Esiste una specie d’infinito in forma di circolo, che esclude un inizio e una fine; esiste una specie di realtà che sorge dalla capacità dello spettatore di ispezionare ogni singola parte a sua volta; e di ritornare a un evento o all’altro, dopo aver contemplato i luoghi e gli effetti delle differenti parti del circolo. Tale analisi ha rappresentato uno dei primi passi nella comprensione dell’evoluzione del processo percettivo del fruitore di quest’arte visiva sferica.

Il processo percettivo e i fenomeni legati all’esperienza dell’arte, in particolare delle arti verbali, è stato diviso dai sofisti - sotto il pensiero di Gorgia - in tre tipologie: apatetica, catartica e mimetica. La teoria apatetica o illusionistica agisce per mezzo dell’illusione al fine di persuadere lo spettatore che gli eventi a cui assiste sono reali a tal punto da suscitare in lui sentimenti. Questa teoria coincide con i concetti di Presence e Flow, entrambi utilizzati nell’ambito dello Interactive Digital Storytelling. Il primo termine pertinente al campo della realtà virtuale è collegato alla sensazione di stare nello storyworld; il secondo termine è connesso alla misura del divertimento nei media e consiste in quello stato in cui i fruitori sono talmente assorbiti dall’attività che tutto il resto perde importanza. Tutti e due i concetti si focalizzano nell’eliminare la distanza fra il racconto e il fruitore: quanto meno il fruitore si accorge di star vivendo un mondo finzionale maggiore è l’efficacia della narrazione e quindi dell’illusione. Per Diodato, pertanto l’immagine digitale non si pone nè come un simulacro della realtà, nè come una copia di essa: il corpo virtuale non rappresenterebbe nient’altro che se stesso. Sebbene questo pensiero sia perfettamente applicabile alle immagini computer generated, mi chiedo se i corpi virtuali creati a partire da riprese dirette della realtà a 360º soddisfino lo stesso requisito. Queste due varianti della creazione di mondi a 360º (computer generated e video 360º) potrebbero rispondere alla antica discussione che divide l’arte secondo il suo rapporto con la natura, fra arti produttive e arti riproduttive.

La teoria catartica che si basa sull’idea che le arti possano aiutare il fruitore a sfogare emozioni come la paura e la commozione, al fine di trovare il piacere, è un’area di studio degna di più osservazione in conseguenza all’apparizione di nuovi prodotti. Trovo curioso, pertanto, che la maggior parte delle narrazioni create per ambienti a 360º siano horror movies (Fig 2). Questo genere approfitta della sensazione di claustrofobia dell’occhio e lo stato catatonico del fruitore - che può soltanto vedere cosa accade ma non reagire - per provocare delle emozioni forti; come nel sogno ci si può liberare solamente svegliandosi, o in questo caso, rimuovendo l’headset. L’effetto catartico probabilmente si ritroverà potenziato dalla realtà virtuale, mentre il generarsi di emozioni ancora più vicine o reali, sperimentate in prima persona e non proiettate su un personaggio, potrebbe in un certo senso abbattere definitivamente un’ultima barriera fra spettacolo-spettatore: quella della psiche. L’autore/programmatore/creatore del mondo virtuale gode di una vasta libertà sulla mente del fruitore, e la vera lotta risiede nel costante dialogo fra programmatore-fruitore.

Fig 2. Catatonic - A VR Experience. (2016) http://www.catatonic.c

La discussione sul punto di vista ci permette di avvicinarci all’ultima categoria nella nostra classificazione, la teoria mimetica. Per approcciarci al concetto propongo di suddividere l’oggetto artistico audiovisivo 360º in due componenti: la narrazione e la costruzione del mondo virtuale. Questa divisione permette di comprendere le diverse sfumature del concetto di mimesis. La componente narrativa riguarda una prima concezione di mimesis applicata specificamente alla poesia, nella quale i personaggi esprimono le proprie emozioni e raccontano la storia dal loro punto di vista utilizzando la prima persona. Questa concezione iniziale di mimesis, che riguarda le arti verbali, è applicabile a una narratologia medium-concious per la realtà virtuale. In effetti, il rapporto della teoria mimetica con la poesia, la letteratura e di conseguenza il cinema, si è mantenuto nel tempo e si è fatto molto stretto, trovando un collegamento diretto con la prospettiva, la focalizzazione e la voce nella narrazione. Anche se in un primo momento la prospettiva mimetica pare, in senso narratologico, essere l’unica possibilità offerta ai progetti audiovisivi a 360º, in quanto la camera coincide con l’occhio del fruitore, esistono possibilità alterne all’utilizzo del fruitore-protagonista in soggettiva, com’è il caso di A way to go (Fig 3). Independentemente delle possibilità puramente narrative che ancora dovranno essere esplorate dalla realtà virtuale, il ruolo dello spettatore si ritrova in un punto medio fra due atteggiamenti: lean back (spettatore passivo. es: film) e lean forward (spettatore attivo. es: videogiochi), per coincidere con un nuovo tipo lean in dentro al mondo virtuale, ma anche dentro allo stesso universo narrativo.

Fig 3. [Studio AATOAA].(2015, Gennaio 19). A way yo go [Web] /http://a-way-to-go.com

Essendo questo universo narrativo, a sua volta, un corpo-immagine, mi permetto di collegare la teoria mimetica con la plasticità del corpo virtuale. In effeti, è stata proprio la teoria mimetica a permettere la possibilità di collegare la poesia alle arti visive. Tale costruzione visuale della realtà virtuale tenta di riprende la concezione inspirata ad Aristotele secondo la quale l’arte imita la realtà, non in quanto copia fedele ma in quanto rapporto libero nel suo confronto con la natura. La discussione circa la produzione o la riproduzione della realtà da parte della realtà virtuale può riportare all’antica opposizione fra arti imitative e produttive. Per Diodato “lo spettatore virtuale agisce in un complesso ambiente sensibile che non è un simulacro, o un’immagine di, dato che i corpi virtuali attribuiscono i loro non-essere ad algoritmi [...] la cui genesi non-biologica è riproducibile”. Precisamente questo non-essere richiama anche la contrapposizione individuata da Platone fra le arti che producono oggetti reali a quelle che producono soltanto immagini di oggetti, finzioni. Se le imitazioni, per Platone, non erano oggetti ma immagini degli stessi, allora un corpo virtuale altro non è che l’immagine di un oggetto, a sua volta prodotto da un linguaggio, ovvero un linguaggio-immagine. La creazione di oggetti irreali, fittizi, che possono o non possono riprodurre cose reali, viene anche spesso collegata al fondamento base della teoria illusionistica: “non è sufficiente produrre un oggetto irreale, è necessario che questo evochi l’illusione della realtà”. Perchè ci sia di conseguenza un’esperienza di tipo illusionistico e catartico, bisogna che si verifichi allora la creazione artistica, in particolare di narrativa.

Per concludere

Cominciano dunque ad apparire e ad essere accessibili alle masse universi narrativi audiovisivi a 360º che situano il fruitore al centro di un mondo senza inizio nè fine, ma che raccontano qualcosa tentando di coinvolgere al massimo le sue capacità psichiche, modellando così la sua esperienza estetica. Con il passare del tempo, la teoria della mimesis, proposta dai greci nella loro divisione del processo percettivo, è stata quella preponderante nell’evoluzione del concetto d’arte - coinvolgendo in questa interpretazione tanto la teoria illusionistica quanto quella catartica. Ciò nonostante, tutte e tre le direzioni possono essere individuate e analizzate all’interno di una realtà che cerca di imitare la sua stessa sensorialità, con l’obiettivo di raggiungere un senso di presenza (apáthe), di generare sentimenti vividi attraverso personaggi e situazioni(katharsis) e di creare un altro mondo possibile, un’immagine reale di un mondo irreale, una realtà virtuale (mimesis). Trovo possibile questa convergenza grazie a un cambio di paradigma che si è formato molto lentamente e in modo quasi impercettibile, e che ci coglie oggi di sorpresa con la sua proposta ultima: la collocazione dell’uomo al centro dell’opera artistica.

Videografia 360

[Catatonic - A VR Experience]. (2016).Catatonic.co. Retrieved 16 March 2016, from http://www.catatonic.co

[Studio AATOAA].(2015, Gennaio 19). A way yo go [Web] /http://a-way-to-go.com/

[The Dali Museum]. (2016, Gennaio 21). Dreams of Dalí [Video] Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeIocAcU

Bibliografia

Diodato, R. (2012).Aesthetics of the Virtual (SUNY Series in Contemporary Italian Philosophy). State University of New York Press.

Feliciati, P. (2010). Il nuovo teatro della memoria. Informatica e beni culturali in Italia, tra strumentalità e sinergie. Retrieved 18 March 2016, from https://www.academia.edu/771134/Il_nuovo_teatro_della_memoria._Informatica_e_beni_culturali_in_Italia_tra_strumentalit%C3%A0_e_sinergie

Huhtamo, E. (n.d.). Illusions in motion: Media archaeology of the moving panorama and related spectacles.

Mirandola, G. P., & Bausi, F. (2003).Discorso sulla dignità dell'uomo. Parma: Fondazione P. Bembo.

Oettermann, S. (1997). The panorama: History of a mass medium. New York: Zone Books.

Vosmeer, M., Roth, C. & Schouten, B. (2015) Interaction in Surround Video: The Effect of Auditory Feedback on Enjoyment. in Schoenau-Fog, . Interactive storytelling 8th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2015, Copenhagen, Denmark, November 30 - December 4, 2015 ; proceedings. Cham: Springer.

Tatarkiewicz, W., & Jaworska, K. (1993). Storia di sei idee: L'arte il bello la forma la creatività l'imitazione l'esperienza estetica. Palermo: Aesthetica edizioni.

Tornitore, T. (2013). Della Narratologia [Versione per Kindle] Genova: Genova University Press

Wolf, W (2011) Narratology and Media(lity): The transmedial expansion of a literary discipline and possible consequences. In Olson, G., Current trends in narratology (pp 145 - 180). Berlin: De Gruyter.

Ambienti a 360º: il Sogno Panottico della Narrazione?

La visione panoramica, raggiunta dall’interattività e applicata alla narrazione, apre pertanto inediti terreni di possibilità - e di necessità - per lo sviluppo di sceneggiature pensate per questo nuovo mezzo.

Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es.

Algo, sin embargo, recogeré.

El Aleph

J.L. Borges

Introduzione

Nel 2015 il gigante della riproduzione video online, Youtube, ha attivato il servizio di riproduzione di video a 360°: si tratta di una notizia emblematica dell’attuale processo di massificazione tanto del consumo come della creazione di narrazioni audiovisive a 360°, siano esse riprese dirette, animazioni, ambienti generati virtualmente o prodotti di tecniche miste. La riproduzione sul browser web permette la visualizzazione di prodotti audiovisivi a 360° su diversi dispositivi di massa (computer, smartphone, tablet) e contestualmente è alla base della parallela crescita sul mercato di attrezzature per la ripresa di video e foto a 360°, incluse le app per i dispositivi mobili. Le conseguenze di questo incremento sono visibili: un settore prima circoscritto alle esperienze realizzate per sistemi HMD (Head Mounted Display) di Virtual Reality (es: Oculus Rift) o per giganteschi schermi cinematografici cilindrici è divenuto oggi fruibile da qualsiasi persona che disponga di una connessione a internet.

La visione panoramica, raggiunta dall’interattività e applicata alla narrazione, apre pertanto inediti terreni di possibilità - e di necessità - per lo sviluppo di sceneggiature pensate per questo nuovo mezzo. In questo saggio voglio individuare sia le possibilità che i limiti che caratterizzano i diversi tipi di narrazione a 360º, tanto dal punto di vista dell’autore - in termini di creazione di storie progettate per questo specifico mezzo - quanto dal punto di vista del fruitore. Mi propongo di partire dall’analisi di alcuni aspetti narratologici, in particolare il concetto di Punto di Vista - prospettiva e focalizzazione - e di Distanza presentato da alcuni lavori esistenti disponibili online. Anche se i concetti provengono dalla narratologia applicata al mezzo letterario, per questo lavoro propongo l’interpretazione di “medium” come un concetto flessibile, in accordo con la corrente di studio che tende verso una narratologia medium-conscious (Ryan, 2014) o conscia del mezzo.

Per sviluppare una comprensione di questo tipo di narrazione, nella prima parte propongo un veloce resoconto sulla visione a 360º in diverse espressioni artistiche e sullo sviluppo dei concetti di panorama e panottismo, metafore ormai entrate nel linguaggio comune per definire la visione completa di una determinata situazione. Nella seconda parte mi occupo del punto di vista del fruitore, applicando i concetti di punto di vista e ocularizzazione, che come nel cinema si confronta con il punto di vista del tradizionale narratore per determinare la focalizzazione e la prospettiva del racconto, a seconda del punto di visione della telecamera. Nel terzo capitolo mi approccio ad alcune caratteristiche della narrazione a 360°, che determinano la distanza del racconto. Infine tento di rispondere alla domanda che dà il titolo a questa trattazione, in altre parole cerco di capire se la visione a 360º, intesa quantomeno nei termini di utilizzo attuali, sulla base degli sviluppi tecnologici osservati negli ultimi anni può convertirsi nel sogno panottico della narrazione audiovisiva.

1. Pan - Ottico

L’espressione artistica a 360° - la vista circolare - è antica quanto le prime manifestazioni artistiche e cioè le pitture preistoriche nelle caverne che per le loro forme naturali ricreavano un ambiente sferico, e si estende fino a raggiungere le cupole delle chiese italiane nel 1600, quando i più grandi artisti venivano incaricati di rappresentare vicende bibliche attraverso l’arte degli affreschi. Ma se è vero che solo nel 1787 Robert Baker brevettò il Panorama, un dipinto cilindrico a 360°, già da qualche anno Jeremy Bentham cercava finanziamenti per costruire il carcere Panopticon, una struttura dove il guardiano era ubicato al centro e, grazie alla disposizione della luce nelle celle, poteva osservare tutti i prigionieri (Oettermann, 1997). Entrambe le invenzioni erano strutture costruite intorno a una piattaforma di osservazione lontana dalla periferia. Inizialmente Baker aveva battezzato la sua creazione La nature a coup d’oeil, ma pare che alcuni amici giornalisti gli abbiano suggerito il termine Panorama, derivante dai termini greci pan=tutto e horama=visione. Lo stesso Oettermann sottolinea la curiosa involuzione del termine, osservando come ai nostri giorni la parola “panorama” venga utilizzata come metafora per indicare una visione generale e completa di un determinato fenomeno, dimenticando però che la sua vera origine denotava un tecnicismo per definire un dipinto paesaggistico a 360°. Del resto, qualcosa di simile accade con il termine “Panopticon” (pan=tutto optico=ottico), termine coniato sulla base di una prigione governata dall’occhio umano.

L’epoca in cui sono nati sia il Panorama che il Panopticon era dominata da una sorta di “rivoluzione o liberazione dell’occhio”, come viene definita da Oetterman nel suo libro The Panorama, history of a mass medium. E’ infatti questa l’epoca in cui nascono i primi microscopi, i binocoli e le mongolfiere, artefatti che proponevano nuove forme di osservazione del mondo. In seguito i fratelli Lumière iniziarono a “giocare” con il loro cinematografo a 360° - che divenne poi conosciuto come cinerama -, mentre diversi fotografi cominciavano a fare delle fotografie panoramiche e anche le mappe geografiche hanno cercato di ricreare questo punto di vista onnicomprensivo. Nella seconda metà del XX secolo si creano i primi simulatori di pilotaggio di aerei (i primi tentativi di realtà virtuale), fino ad arrivare agli inizi del XXI secolo, che ha visto la comparsa dei primi panorami digitali con l’enciclopedia Encarta, il Google Streetview e ai dispositivi per la visione stereoscopica che circondano 100° dei 120° naturali della visione umana (Nite, 2015). Sono quindi cambiate le tecnologie, ma la visione panoramica o panottica, con tutte le sue applicazioni e derivazioni nei diversi mezzi, continua ad essere soltanto e soprattutto un simulatore ottico, che mediante le diverse tecnologie costringe il fruitore ad osservare a sguardo fisso il mondo esterno attraverso una sua replica (Oetterman, 1997). Paradossalmente, nel corso del tempo la visione a 360° si è così convertita in una prigione per l’occhio, e tale continua a essere.

L’applicazione della visione a 360° nell’era audiovisiva si basa su diverse tipologie d’uso, a seconda del mezzo di (ri)creazione dell’universo narrativo e del mezzo di riproduzione del prodotto audiovisivo. Indipendentemente dalla creazione o dalla riproduzione, la grande novità dei mondi audiovisivi a 360° è la sensazione di spazialità e di presenza nel caso della VR, inesistente finora nella narrazione audiovisiva tradizionale (film, video, tv). Allo stesso tempo, la narrazione a 360° sacrifica - in prima istanza - la molteplicità di inquadrature del linguaggio cinematografico. Questo cambia radicalmente il modo in cui viene raccontata la storia e rappresenta una delle prime barriere di fronte alle quali si trova l’autore che decida di utilizzare questo mezzo. La scomparsa dello spettro semiotico che offrono i diversi tipi di inquadrature limita il racconto e di conseguenza la distanza. Si deve pertanto ricorrere ad elementi nuovi o meccanismi alternativi per riempire il vuoto lasciato dall’assenza di cambi di inquadrature.

Naturalmente, in un primo momento si può vincolare più facilmente la narrazione audiovisiva a 360° ai concetti sintattici provenienti dal linguaggio cinematografico; tuttavia, allo stesso tempo può essere utile allontanarsi da essi per valorizzare concetti provenienti da altri mezzi. L’apparizione di mezzi e linguaggi diversi e innovativi, ci spinge a intendere la narrativa come una cornice o schema cognitivo indipendente dal medium, uno schema che viene applicato anche al di fuori della finzione verbale. La narrativizzazione, quindi, risulta dall’interazione fra la nostra capacità cognitiva di decodificare la narratività e la nostra capacità di applicare lo schema cognitivo. Per esempio, la sola creazione di mondi che permettono al fruitore di sperimentare realtà possibili è una nozione già accettata nel campo della narratologia (Wolf, 2011). Esistono, insomma, diverse indeterminatezze che emergono dalle peculiarità della natura di ogni mezzo. Ognuno crea degli specifici effetti narrativi unici e diversi da quelli degli altri mezzi (Chatman, 1989). Il linguaggio verbale gode dell’indiscutibile vantaggio di poter avanzare qualsiasi tipo di proposizione e pertanto continua a costituire il dominio per eccellenza, il luogo in cui la narratologia transmediatica ha le sue radici.

2. Sul Punto di Vista

Per il momento la maggior parte dei video in 360° che si possono trovare su Youtube sono soltanto registrazioni di un determinato momento, simulazioni di situazioni ad alto rischio (voli, sports, etc) o paesaggi fittizi o reali. Questi video non hanno una natura evenemenziale e non coinvolgono attivamente il fruitore, ma offrono soltanto la possibilità di esplorare lo spazio e seguire il movimento degli enti (se presenti); possiamo considerarle pertanto narrazioni “pittoriche piuttosto che drammatiche” (Lubbock, 1998) fenomeno riconoscibile anche nella letteratura. L’unico obbiettivo che hanno è offrire allo spettatore la possibilità di “simulare” delle situazioni che normalmente sarebbero irraggiungibili per lui. Come nei primi film dei fratelli Lumière, dove viene registrato soltanto un frammento di realtà e la mediazione con la realtà da parte dell’autore o del grande immaginatore o meganarratore si limita alla scelta dell’inquadratura o, in questo caso, della posizione della camera a 360°; si può pertanto affermare che effettivamente “esiste un discorso ma non un racconto” (Gaudreault & Jost, 1995).

Ciò nonostante, cominciano oggi ad apparire le prime narrazioni, dove ci si trova di fronte a una vera e propria messa in scena di una concatenazione di eventi. Ad oggi, la realtà virtuale e in generale tutte le esperienze interattive, si propongono principalmente come mezzo individuale, mentre vengono sviluppati sistemi per coinvolgere più di un fruitore. Di conseguenza l’esperienza viene sviluppata dall’inizio intorno a un unico punto, che coincide con la posizione dell’occhio del fruitore, che in questo caso deve forzatamente coincidere con l’occhio della camera, a differenza di quanto accade nel cinema o nella letteratura. Questa tecnica di creazione risulta quindi uguale a quella implementata dal panorama, in cui si determinava in quale punto si fisserà l’occhio e si passa a costruire la pittura da una prospettiva centrale (Oetterman, 1997).

Per capire il punto di vista nel linguaggio cinematografico Francois Jost e André Gaudreault, nel loro libro Le récit cinématographique, partono dal concetto di “focalizzazione narrativa” proposto per lo studio della letteratura da Gerard Genette, concetto che designa il rapporto cognitivo fra narratore e personaggio adottato dal racconto. Nell’analisi cinematografica il punto di vista viene inteso come un paradigma ottico o, quasi letteralmente, come “il punto dell’occhio o della visione”, mentre invece designano come “ocularizzazione” il fenomeno che determina tanto la posizione della camera quanto la visione di un personaggio omodiegetico o eterodiegetico. Contrario a ciò che si può pensare, nelle narrazioni a 360° la sola collocazione della camera non necessariamente determina il ruolo del fruitore, se egli si trova all’interno o all’esterno della storia.

Il meganarratore determina in che prospettiva e focalizzazione vuole collocare il fruitore all’interno dell’universo narrativo e “una volta che il campo visivo è tracciato con precisione esatta la storia non può allontanarsi da esso” (Lubbock, 1998). Come nel cinema, la narrazione gli viene data sia dal mostratore filmico che dal narratore filmico (Gaudreault & Jost, 1995). Questi termini rispondono molto bene alla natura della narrazione nel racconto audiovisivo e può essere anche applicato alla narrazione a 360°: mentre il mostratore filmico si riferisce alla presa diretta della realtà o alla creazione di un ambiente computerizzato, cioè a quello che accade nella scena fotogramma per fotogramma, il narratore filmico fa riferimento al montaggio, all’articolazione fra le diverse inquadrature o momenti, e in questo caso può riferirsi al cambio di collocazione della camera a 360° nello stesso spazio o in spazi diversi, come alla gestione di altri elementi come il suono o i testi. La figura del narratore come la conosciamo dalla letteratura sparisce e di conseguenza sparisce la focalizzazione, come conoscenza e partecipazione del narratore nel racconto, in quanto l’assenza di intermediari ricade sul punto di vista e sulla capacità cognitiva del fruitore. In base al quadro di Cleanth Brooks e Robert Penn Warren, nel loro capitolo Focus della Storia, Focus della narrazione, Distanza, usato anche da Genette che ne trae il concetto di Focalizzazione nel 1976, ho fatto un adattamento sostituendo il narratore con il fruitore, rendendo così possibile fissare il punto di vista tanto a partire dall’asse verticale (interno - esterno) che a partire dall’asse orizzontale (etero - omo - autodiegetico).

Tabella 1. Focus della narrazione. Adattamento da Brooks, C. & Warren, R.P. (1943) Focus della Storia, Focus della Narrazione, Distanza. In Meneghelli, D., Teorie del punto di vista. Scandicci: La nuova Italia editrice.

Parto da questo quadro perchè semplifica e mostra in modo chiaro le possibilità del fruitore nella narrazione. Per questo mio primo approccio alla focalizzazione e alla prospettiva della narrazione audiovisiva a 360° voglio esemplificare queste prime quattro situazioni di base con gli esempi che sono ad oggi disponibili online. Faccio questo con la consapevolezza del fatto che possano avere altre possibili combinazioni narrative che per il momento e nei prodotti analizzati non sono state esplorate. Dato che studi più recenti hanno raggruppato la focalizzazione con la prospettiva sotto il concetto di dominante, cerco di riprendere anche la distinzione fra prospettiva e focalizzazione ispirandomi alla linea virtuale delle prospettive uniche (Fig.3) data da Tornitore nel suo ebook Della Narratologia, che rappresenta il paragone metaforico della visione 360.

Figura 3. Prospettive uniche. Tratto da Tornitore, T. (2013). Della Narratologia [Versione per Kindle] Genova: Genova University Press